Landis, a diversão

Considero John Landis um craque. Falei isso há 40 e poucos anos, quando assisti a dois de seus filmes, em edições piratas para videocassete. Quais filmes? Clube dos cafajestes — sobre o qual já escrevi — e Os Irmãos Caras-de-pau (terrível título em português para o ótimo The Blues Brothers). Eis uma questão: comédias são vistas pelos intelectuais como filmes menores, que não provocam reflexões, que não nos trazem ferramentas para encarar a realidade, que não dinamitam nossas frágeis e provectas convicções. Já ouvi psicanalista dizer que o filme bom nos angustia.

Depois disso, procurei não perder qualquer filme no qual estivesse envolvido. Aliás, faço cá uma confissão: passei a valorizar a figura do diretor a partir de John Landis. Tudo bem, eu era um garoto de 20 anos, para quem o cinema era somente diversão. No caso de Landis, o verbo divertir é amplificado, levado ao extremo — mas sempre contando uma ótima história. Afinal, não é disso que se faz o cinema? De boas histórias? John Landis aprecia homenagens: fã de Frank Capra, fez o ótimo Trocando as Bolas; entusiasta dos filmes de Lon Chaney, fez o divertido Um Lobisomem Americano em Londres. Sente-se um devedor dos grandes nomes do cinema — à frente ou não das câmeras.

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/HRYZ7IOT6V437DGK7IOB4O5LAU.jpg)

Landis veio do cinema independente, assim como vários grandes nomes do cinema. Não teve o status de um Coppola, de um Kubrick ou de um Scorsese — nem a popularidade e a influência de um Spielberg. Talvez porque tenha feito questão de ir por outro caminho, encarando o espectador como alguém que deixou o conforto do lar para, na sala escura, e por duas horas, refestelar-se com atuações divertidas e histórias bem armadas. Ok, antes que se ressalve: Landis fez Os Três Amigos e Oscar – minha filha quer casar. Neste último, a ousadia chegou ao limite: Stallone como gangster sem dar sopapos em ninguém. Pois é: não são bons filmes. Divertem pouco.

Escrevo sobre John Landis porque, zapeando como um desocupado diante da tevê, deparei-me com The Blues Brothers 2000. Sem o brilho do alucinado John Belushi, mas com um John Goodman inspiradíssimo, e uma ótima trilha sonora, o filme cumpre o que promete, que é justamente o mote desta postagem. Landis é, sim, um craque nas telas, mas muita gente só o conhece porque ele dirigiu o absurdamente famoso videoclipe Thriller, com Michael Jackson dançando e virando bicho. É divertido também — mas John Landis fez muito mais que isso.

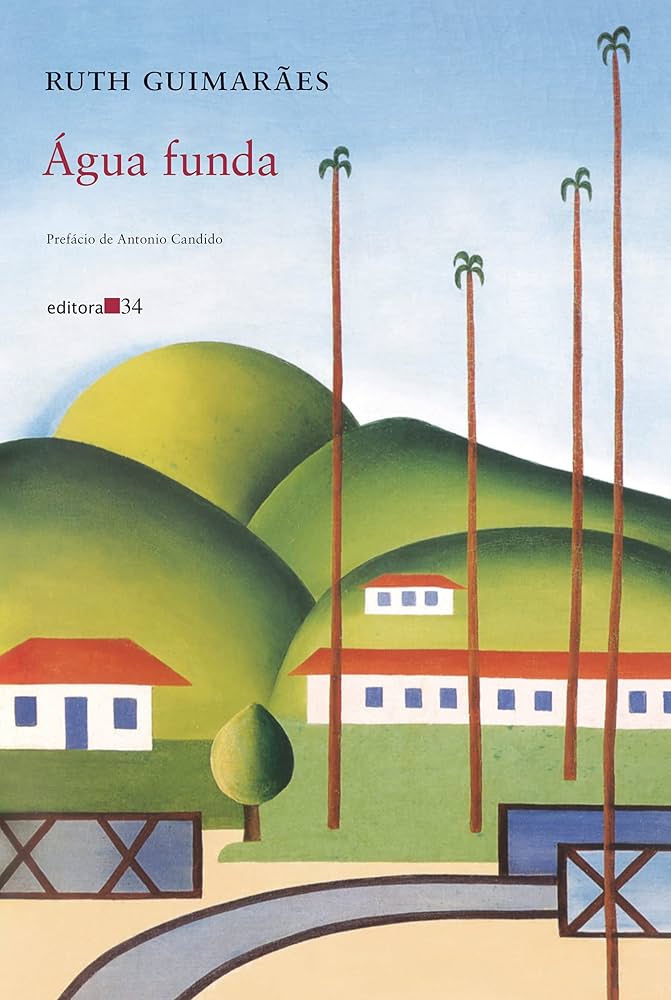

Água Funda é uma maravilha, um clássico, um livro para ser lido e relido. É a obra-prima. É o mundo caipira que se funde à linguagem musical: é o coloquial em namoro com o erudito. E isso tudo de forma a criar no leitor tanto a curiosidade pela trama quanto o embevecimento diante da forma de narrar. Há humor, angústia, tragédia, sexo, misticismo, fé, moralidade e dor. O que escapa a Ruth Guimarães? Nada. É um romance completo, se é que isso existe. Bem, se existe, eis aqui o exemplo.

Água Funda é uma maravilha, um clássico, um livro para ser lido e relido. É a obra-prima. É o mundo caipira que se funde à linguagem musical: é o coloquial em namoro com o erudito. E isso tudo de forma a criar no leitor tanto a curiosidade pela trama quanto o embevecimento diante da forma de narrar. Há humor, angústia, tragédia, sexo, misticismo, fé, moralidade e dor. O que escapa a Ruth Guimarães? Nada. É um romance completo, se é que isso existe. Bem, se existe, eis aqui o exemplo.

Natal, época de presentear: música & livros + história da MPB. Ganhei da consorte, por bom comportamento, dois ótimos e essenciais livros sobre a música brasileira. Um deles sobre determinado disco

Natal, época de presentear: música & livros + história da MPB. Ganhei da consorte, por bom comportamento, dois ótimos e essenciais livros sobre a música brasileira. Um deles sobre determinado disco  Outro livro: Para seguir minha jornada

Outro livro: Para seguir minha jornada

Tom Jobim é realmente um craque. Uso o presente do indicativo porque obra e autor, aqui, mostram-se confundidos, metonímicos: sua obra não morre, de modo que o criador mantém-se entre os vivos. Ruy Castro também é craque, e já mostrou isso escrevendo sobre Bossa Nova, sobre Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. Escreveu sobre Ipanema, sobre o samba-canção e sobre alguns selecionados artistas do século XX. Escreveu sobre filmes, sobre música e sobre literatura. É homem de repertório farto.

Tom Jobim é realmente um craque. Uso o presente do indicativo porque obra e autor, aqui, mostram-se confundidos, metonímicos: sua obra não morre, de modo que o criador mantém-se entre os vivos. Ruy Castro também é craque, e já mostrou isso escrevendo sobre Bossa Nova, sobre Garrincha, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. Escreveu sobre Ipanema, sobre o samba-canção e sobre alguns selecionados artistas do século XX. Escreveu sobre filmes, sobre música e sobre literatura. É homem de repertório farto.