Jorge, Oswaldo & minha sogra

Ganhei de minha sogra, boa professora aposentada de literatura e, portanto, apreciadora das belles lettres, os três livros que compõem os diálogos entre Jorge Luis Borges, o enormíssimo ensaísta, contista e poeta argentino, e o jornalista (e também afeito à poesia) Oswaldo Ferrari. Leitura fluente, para quem já é iniciado nas obsessões borgeanas – tempo, labirintos, escrita antiga, literatura inglesa, Buenos Aires, mitologia escandinava, filosofia, o ato de escrever – e para aquele brasileiro curioso e ignorante que não entende como um cegueta manco (e argentino) pode ser um ícone literário de todos os tempos.

Imagine um programa de rádio em que se fale de literatura, de filosofia, de história, de sonhos, de lendas. Um bate-papo entre dois homens cujo interesse intelectual transgride as preferências superficiais da maioria dos viventes. Pois é. Esses três livros que me foram presenteados pela sogra tratam justamente disso. São conversas que foram, mais tarde, transcritas para o jornal Tiempo Argentino, um espaço dedicado a quem se interessa por aquilo que a maioria dos brasileiros despreza: a leitura. Os argentinos, por sua vez, levam a coisa a sério.

Estou terminando o volume cuja capa ilustra esta postagem. Altamente recomendável pela beleza linear da conversa, pela versatilidade dos conteúdos e, principalmente, porque figuras como Edgar Alan Poe, Spinoza, Virgílio, Shakespeare, Bertrand Russel, Swedemborg, Francisco de Quevedo e G. K. Chesterton planarem como aves rarae no céu pintado pelo extraordinário argentino. É ler para crer – e se regozijar. Sim, o prazer dessa específica leitura é potencializado. Aposte nisso.

Estou terminando o volume cuja capa ilustra esta postagem. Altamente recomendável pela beleza linear da conversa, pela versatilidade dos conteúdos e, principalmente, porque figuras como Edgar Alan Poe, Spinoza, Virgílio, Shakespeare, Bertrand Russel, Swedemborg, Francisco de Quevedo e G. K. Chesterton planarem como aves rarae no céu pintado pelo extraordinário argentino. É ler para crer – e se regozijar. Sim, o prazer dessa específica leitura é potencializado. Aposte nisso.

Jorge L. Borges foi um erudito – e dos bons. Um bom erudito é aquele que traduz o saber grandioso, estimulando quem o lê. Não rechaça o ignorante; ao contrário: consegue seduzi-lo a ponto de torná-lo fiel, mas crítico. Os diálogos, para Borges, são a grande descoberta intelectual, legado dos gregos, a partir da amizade entre Sócrates e Platão, o assunto do título. Daí para Holmes e Watson, ou para Sancho e Quixote, é um pulo, um salto olímpico cuja distância não se mede. Conversar, sei disso, é descobrir.

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/32/a5/32a540f3-ba7d-4d20-a881-cae83b0837af/dylan_painting.jpeg)

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados  Escrevo muito sobre jazz, como sabem os seis ou sete leitores deste blogue. Criei, inclusive, uma série O melhor do jazz, que pode ser conferida

Escrevo muito sobre jazz, como sabem os seis ou sete leitores deste blogue. Criei, inclusive, uma série O melhor do jazz, que pode ser conferida  Ron Carter é, para muitos, o maior contrabaixista do jazz. Não sei se é o maior, mas está entre os grandes. Equilibrado, neste disco, varia entre o som mais percussivo e o lirismo das cordas, como na primeira faixa,

Ron Carter é, para muitos, o maior contrabaixista do jazz. Não sei se é o maior, mas está entre os grandes. Equilibrado, neste disco, varia entre o som mais percussivo e o lirismo das cordas, como na primeira faixa,

Permitam-me a metonímia: ler João Ubaldo Ribeiro é usufruir daqueles prazeres que somente a boa literatura vira-página é capaz de proporcionar. Texto fluido, é quase uma maré que tem suas mansidões e seus destemperos, mas ainda assim oceânica, grandiosa. Em Viva o povo brasileiro, 330 anos de formação de um país que foge à história oficial – contada pelos dominantes -, e indo em busca do olhar anônimo, do homem comum (do brasileiro popular). Há humor, há seriedade, há tragédia, há intertextualidade. Sob a bênção de Jorge Amado, seu padrinho literário, o escritor criou o romance definitivo de um país de poucos grandes romancistas.

Permitam-me a metonímia: ler João Ubaldo Ribeiro é usufruir daqueles prazeres que somente a boa literatura vira-página é capaz de proporcionar. Texto fluido, é quase uma maré que tem suas mansidões e seus destemperos, mas ainda assim oceânica, grandiosa. Em Viva o povo brasileiro, 330 anos de formação de um país que foge à história oficial – contada pelos dominantes -, e indo em busca do olhar anônimo, do homem comum (do brasileiro popular). Há humor, há seriedade, há tragédia, há intertextualidade. Sob a bênção de Jorge Amado, seu padrinho literário, o escritor criou o romance definitivo de um país de poucos grandes romancistas. O Sorriso do Lagarto (que já foi filmado para a tevê) traz a mesma ligeireza narrativa, de vocábulos exatos, bem colocados para criar uma história em que sexo, ciência, humor e política misturam-se de forma a expor o que realmente somos: finitos, fúteis e ignorantes mesmo que nos camuflemos como cidadãos honestos e de boas intenções. Há triângulo amoroso, há cientista despudorado, há político canalha e há, claro, a figura feminina ambígua e perigosa. Elementos que, bem temperados por uma boa história, fazem do livro uma obra-prima.

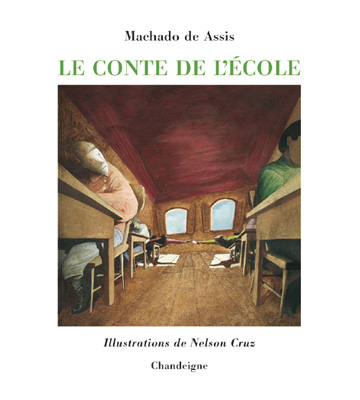

O Sorriso do Lagarto (que já foi filmado para a tevê) traz a mesma ligeireza narrativa, de vocábulos exatos, bem colocados para criar uma história em que sexo, ciência, humor e política misturam-se de forma a expor o que realmente somos: finitos, fúteis e ignorantes mesmo que nos camuflemos como cidadãos honestos e de boas intenções. Há triângulo amoroso, há cientista despudorado, há político canalha e há, claro, a figura feminina ambígua e perigosa. Elementos que, bem temperados por uma boa história, fazem do livro uma obra-prima. E por falar em diálogo, e também em Machado de Assis, tenho-me incomodado com uma questão, que certamente se liga a Mr. Allen. Simples: creio eu que o cineasta, já que afeito à palavra escrita, tenha-se relacionado com o texto machadiano de forma adulta – ou seja: leu-o com a maturidade necessária a uma compreensão que favorece não somente o leitor, mas também o texto. Em outras palavras: os livros do autor carioca – assim como acontece com vários outros autores – exigem daqueles que os leem um certo costume de boa leitura, uma apreensão criteriosa do texto literário, uma intimidade com textos que desafiem o leitor. Isso não retira, em absoluto, a possibilidade de ler tais textos como passatempo, hobby. Fiquei sabendo, há uns dois anos, que o texto machadiano

E por falar em diálogo, e também em Machado de Assis, tenho-me incomodado com uma questão, que certamente se liga a Mr. Allen. Simples: creio eu que o cineasta, já que afeito à palavra escrita, tenha-se relacionado com o texto machadiano de forma adulta – ou seja: leu-o com a maturidade necessária a uma compreensão que favorece não somente o leitor, mas também o texto. Em outras palavras: os livros do autor carioca – assim como acontece com vários outros autores – exigem daqueles que os leem um certo costume de boa leitura, uma apreensão criteriosa do texto literário, uma intimidade com textos que desafiem o leitor. Isso não retira, em absoluto, a possibilidade de ler tais textos como passatempo, hobby. Fiquei sabendo, há uns dois anos, que o texto machadiano

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema.

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema. E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer.

E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer.