Cinema ou sardinha, Guillermo?

Escrevi sobre livros de Guillermo Cabrera Infante, um dos meus ídolos literários. Dois deles: Fumaça Pura e Mea Cuba, volumes cuja (re)leitura me enche de prazer e – se me permitem a pieguice – enchem meu coração de alegria. Cabrera Infante é fã de cinema, e o compreende de forma bastante singular, e essa singularidade é expressa em palavras que se transformam em crônicas bem humoradas, por vezes mordazes, que emitem luz sobre a arte que tanto aprecia a luminosidade. No início de 2023, adquiri os três volumes de artigos sobre filmes: Cinema ou sardinha. Em espanhol os volumes concentram-se num só.

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema.

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema.

As mulheres não estão ausentes: o volume 2, cuja capa ilustra a postagem, é marcado por crônicas que homenageiam Marilyn, Rita Hayworth, Anita Loos, Mae West, Barbara Stanwyck, Gloria Swanson, Ava Gardner. Até Sharon Stone e Melanie Griffith entraram no rol. E homens célebres como William Holden, Orson Welles, Fellini, Chaplin, Cary Grant e James Mason. É uma festa. E tudo isso escrito com a pena infantiana – ou seja, veloz, mordaz, sacana, trocadilhesca e tão literária que causa inveja: ao menos em mim. Vai causar inveja a você, também. Se você que lê aprecia cinema, não pode deixar de ler a trilogia.

E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer.

E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer.

A capa está aí, ao lado. Nela, os componentes do time: Mário Ruy (guitarra), Afonso Abreu (líder e contrabaixo) e Marco Antônio Grijó (bateria). Um trio, na verdade – que, em muitos casos, acrescia-se de um vocalista tão talentoso quanto polêmico: Aprígio Lyrio. Falei em inovação, no primeiro parágrafo. Fui específico ao afirmar que nada é novo em literatura. E na música? Creio que esse vaticínio se repita, mas é preciso levantar, no caso dOs Mamíferos, algumas bolas. Duas delas são inquestionáveis porque se baseiam na cronologia. Vou explicar também.

A capa está aí, ao lado. Nela, os componentes do time: Mário Ruy (guitarra), Afonso Abreu (líder e contrabaixo) e Marco Antônio Grijó (bateria). Um trio, na verdade – que, em muitos casos, acrescia-se de um vocalista tão talentoso quanto polêmico: Aprígio Lyrio. Falei em inovação, no primeiro parágrafo. Fui específico ao afirmar que nada é novo em literatura. E na música? Creio que esse vaticínio se repita, mas é preciso levantar, no caso dOs Mamíferos, algumas bolas. Duas delas são inquestionáveis porque se baseiam na cronologia. Vou explicar também.

De volta.

De volta.

Mais livros, mais música.

Mais livros, mais música. niciei, neste mesmo dia em que escrevo este texto, a releitura de 48 variações sobre Bach, de Franz Rueb. Li-o quando veio a público, há 21 anos. É biografia estilosa, diferente de tudo o que já li (ou reli), traduzido numa narrativa incomum. Rueb é suíço, dedica-se à música desde a adolescência e ele mesmo sabia que ouvir Bach aos dezoito anos é diferente de ouvi-lo 40 anos depois. Essa é a premissa: Bach varia, modifica-se para melhor, sempre. E essa variação estende-se à própria concepção do Kantor.

niciei, neste mesmo dia em que escrevo este texto, a releitura de 48 variações sobre Bach, de Franz Rueb. Li-o quando veio a público, há 21 anos. É biografia estilosa, diferente de tudo o que já li (ou reli), traduzido numa narrativa incomum. Rueb é suíço, dedica-se à música desde a adolescência e ele mesmo sabia que ouvir Bach aos dezoito anos é diferente de ouvi-lo 40 anos depois. Essa é a premissa: Bach varia, modifica-se para melhor, sempre. E essa variação estende-se à própria concepção do Kantor. Fiquei alguns anos me preparando para escrever sobre aquele que considero o maior escritor latino-americano: o cubano Alejo Carpentier. Bem, afirmar que ele é o maior é juízo de valor e, portanto, subjetivo. Um querido amigo disse que ser o maior num país que produziu Lezama Lima e Cabrera Infante não é fácil. Concordo: mantenho a afirmação, entretanto. Carpentier tem a elegância e a erudição necessárias aos grandes escritores – sem deixar, claro, que tais elementos o afastem de leitores menos exigentes, mas que apreciam a arte literária. Antes que me apedrejem: escritores inteligentes escrevem para leitores inteligentes.

Fiquei alguns anos me preparando para escrever sobre aquele que considero o maior escritor latino-americano: o cubano Alejo Carpentier. Bem, afirmar que ele é o maior é juízo de valor e, portanto, subjetivo. Um querido amigo disse que ser o maior num país que produziu Lezama Lima e Cabrera Infante não é fácil. Concordo: mantenho a afirmação, entretanto. Carpentier tem a elegância e a erudição necessárias aos grandes escritores – sem deixar, claro, que tais elementos o afastem de leitores menos exigentes, mas que apreciam a arte literária. Antes que me apedrejem: escritores inteligentes escrevem para leitores inteligentes.

Esta é para quem gosta de biografias. Dependendo do personagem sobre quem se fala, eu também gosto. Falei o óbvio. Para escrever a verdadeira história dOs Mamíferos, banda de rock capixaba que teve vida curtíssima – apenas 4 anos -, li sobre algumas vidas: de Lewis Carroll a Jorge Guinle, passando por Billie Holiday, Miles Davis, Frank Sinatra. Claro que priorizei biografias musicais, evidentemente. Aliás, há, sobre a biografia de Mr. Davis, algo a se considerar: a linguagem usada na tradução. Uma tristeza.

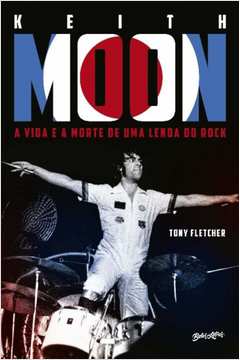

Esta é para quem gosta de biografias. Dependendo do personagem sobre quem se fala, eu também gosto. Falei o óbvio. Para escrever a verdadeira história dOs Mamíferos, banda de rock capixaba que teve vida curtíssima – apenas 4 anos -, li sobre algumas vidas: de Lewis Carroll a Jorge Guinle, passando por Billie Holiday, Miles Davis, Frank Sinatra. Claro que priorizei biografias musicais, evidentemente. Aliás, há, sobre a biografia de Mr. Davis, algo a se considerar: a linguagem usada na tradução. Uma tristeza. Não é o que acontece com a biografia do maior baterista do rock – Keith Moon. Tony Fletcher, o biógrafo, assim como Quincy Troupe, ama a personagem de quem fala. Absolutamente detalhista, criterioso, mantém-se na linguagem que alia bom jornalismo e boa literatura. Herdeiro do new journalism, distanciou-se de Gay Talese, de Truman Capote ou de Tom Wolfe ao evitar os elementos romanescos e possivelmente fictícios – mesmo que para apenas ilustrar a obra. Eis um retrato de Keith para além do baterista.

Não é o que acontece com a biografia do maior baterista do rock – Keith Moon. Tony Fletcher, o biógrafo, assim como Quincy Troupe, ama a personagem de quem fala. Absolutamente detalhista, criterioso, mantém-se na linguagem que alia bom jornalismo e boa literatura. Herdeiro do new journalism, distanciou-se de Gay Talese, de Truman Capote ou de Tom Wolfe ao evitar os elementos romanescos e possivelmente fictícios – mesmo que para apenas ilustrar a obra. Eis um retrato de Keith para além do baterista.