As pin-ups de Mr. Elvgren

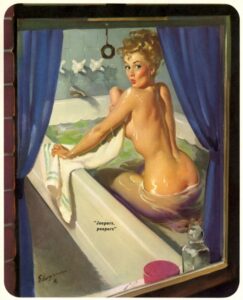

No último 15 de março Gil Elvgren fez 100 anos, embora, oficialmente, tenha sido enterrado há mais de 4 décadas. Deu para entender? Não? Eu explico o óbvio. A arte imortaliza seu criador, de modo que o extraordinário talento desse artista plástico – um desenhista e pintor de primeiríssima linha – faz dele uma figura que ainda vive. Se você não sabe de quem estou falando, vai saber agora. Gil Elvgren (nascido Gillette Alexander Elvgren) foi quem melhor nos apresentou as pin-ups. Se você também não sabe o que é uma pin-up é só olhar abaixo:

Mulheres com sex-appeal de fazer os machos babarem na gravata. Belas em cenas cotidianas, representadas por mulheres brancas porque seus consumidores eram wasps que escondiam a vergonha a sete chaves. Não sei como reagiriam se Mr. Elvgren resolvesse transformar mulheres pretas em símbolos sexuais desenhados. As dificuldades temporais eram claras: os norte-americanos anos 1940, quando suas mulheres ofuscaram a guerra, não combinavam com a beleza de uma minoria hostilizada e segregada. Lamentavelmente, porque seria uma grande festa de beleza e miscigenação.

Os cabelos castanhos – de preferência claros – eram uma marca frequente das mulheres de seu estado de origem, Minnesota. Ruivas e morenas também figuram no panteão vulgívago de um pintor que parecia limitado a um segmento específico de desenho – e que limitação! As pernas, quase sempre longas e firmes; o nariz simétrico, cabendo perfeita e adequadamente ao rosto levemente arredondado e cuja marca irresistível eram os lábios, avermelhados e fazendo “biquinho”. Pin-up é isso. É clichê, e levantemos as mãos ao céu por um clichê como esse existir.

Elvgren ficou rico. Fez trabalhos para a Coca-Cola e para a General Electric. Ilustrou histórias para o Saturday Evening Post e para a famosa e influente publicação Good Housekeeping. Sem contar as publicações esparsas pelas quais cobrava valores mais altos do que o mercado comumente cobrava. Bem, sendo ele o único com aquele traço, seu preço era diferenciado, mesmo sendo ele influenciado confesso por cobras como Charles Dana Gibson, Howard Chandler Christy e Andrew Loomis. São craques mesmo – é só clicar nos nomes para confirmar.

O processo criativo não era complexo. Após fotografar a modelo na posição desejada, transformava a fotografia numa pintura. As modelos, instadas a protagonizar cenas quotidianas, eram transformadas em arte – e os homens, agradecidos (como eu), batiam palmas. Aparentemente fácil de fazer. Se você, sexto ou sétimo leitor, tiver talento, pode tentar. Acho que é melhor não.

AQUI, um aperitivo.

Sua primeira paixão foi o jazz – que o levou ao ao rhythm and blues e, depois, ao rock, cujo apogeu presenciou e, de certa forma, colaborou para que existisse. O documentário mostra isso. Entrevistas com Mick Jagger, Keith Richards e Robert Plant – que se tornaram amigos pessoais dele – expressam, através do bom humor e com doses cavalares de gratidão, o que Ahmet Ertegun foi capaz de fazer. Não só por eles, mas pela música e por sua difusão.

Sua primeira paixão foi o jazz – que o levou ao ao rhythm and blues e, depois, ao rock, cujo apogeu presenciou e, de certa forma, colaborou para que existisse. O documentário mostra isso. Entrevistas com Mick Jagger, Keith Richards e Robert Plant – que se tornaram amigos pessoais dele – expressam, através do bom humor e com doses cavalares de gratidão, o que Ahmet Ertegun foi capaz de fazer. Não só por eles, mas pela música e por sua difusão.

Neste mês de abril, ano corrente, entrevistei – no meu podcast Vitrine Literária com Francisco Grijó – duas personagens por quem tenho imenso respeito: o poeta e romancista Caê Guimarães e o pesquisador e professor Vitor Cei. O assunto: a poesia de Sérgio Blank, esse senhor ao lado, artista maiúsculo, um dos grandes de sua geração. Sérgio teria feito 60 anos neste mês, caso não tivesse sido acometido de uma tragédia que o fez não estar mais entre nós. Faz falta, sim: em presença e em palavras.

Neste mês de abril, ano corrente, entrevistei – no meu podcast Vitrine Literária com Francisco Grijó – duas personagens por quem tenho imenso respeito: o poeta e romancista Caê Guimarães e o pesquisador e professor Vitor Cei. O assunto: a poesia de Sérgio Blank, esse senhor ao lado, artista maiúsculo, um dos grandes de sua geração. Sérgio teria feito 60 anos neste mês, caso não tivesse sido acometido de uma tragédia que o fez não estar mais entre nós. Faz falta, sim: em presença e em palavras. O livro, metalinguístico em sua gênese, quer uma resposta – e essa resposta é dada pelos inquiridos da vez, cujos nomes é possível ler (com lupa) na capa, à esquerda. Eis a questão: por que se escreve? Minha resposta foi tão lacônica quanto honesta (e paradoxal): escrevo porque gosto, porque me diverte. E – verdade seja dita – imaginei que minha relação com as mulheres fosse ser facilitada. Engano. As garotas da minha geração, ao menos na época em que comecei a escrever, gostavam de músicos. Escritores eram gente esquisita.

O livro, metalinguístico em sua gênese, quer uma resposta – e essa resposta é dada pelos inquiridos da vez, cujos nomes é possível ler (com lupa) na capa, à esquerda. Eis a questão: por que se escreve? Minha resposta foi tão lacônica quanto honesta (e paradoxal): escrevo porque gosto, porque me diverte. E – verdade seja dita – imaginei que minha relação com as mulheres fosse ser facilitada. Engano. As garotas da minha geração, ao menos na época em que comecei a escrever, gostavam de músicos. Escritores eram gente esquisita.

Estou terminando o volume cuja capa ilustra esta postagem. Altamente recomendável pela beleza linear da conversa, pela versatilidade dos conteúdos e, principalmente, porque figuras como Edgar Alan Poe, Spinoza, Virgílio, Shakespeare, Bertrand Russel, Swedemborg, Francisco de Quevedo e G. K. Chesterton planarem como aves rarae no céu pintado pelo extraordinário argentino. É ler para crer – e se regozijar. Sim, o prazer dessa específica leitura é potencializado. Aposte nisso.

Estou terminando o volume cuja capa ilustra esta postagem. Altamente recomendável pela beleza linear da conversa, pela versatilidade dos conteúdos e, principalmente, porque figuras como Edgar Alan Poe, Spinoza, Virgílio, Shakespeare, Bertrand Russel, Swedemborg, Francisco de Quevedo e G. K. Chesterton planarem como aves rarae no céu pintado pelo extraordinário argentino. É ler para crer – e se regozijar. Sim, o prazer dessa específica leitura é potencializado. Aposte nisso.

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/32/a5/32a540f3-ba7d-4d20-a881-cae83b0837af/dylan_painting.jpeg)

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados