O norte-americano Robert Wise montou Citzen Kane, o clássico de Orson Welles, apreciado pelos cinéfilos. Assinou Punhos de Campeão, um aclamado filme sobre o boxe. Poderia ter morrido feliz e realizado, mas optou por fazer de Julie Andrews uma noviça que cantava My Favourite Things – tema que John Coltrane imortalizaria, mas isso é outra história – em volta de um grupo de lourinhos suíços que temiam o pai de coração gelado. Alguns anos antes havia concebido, em parceria com Jerome Robbins, o grande musical West Side Story, cujo título português, Amor Sublime Amor, é sua única falha. Wise – que era realmente sábio – foi além. Além do sideral, do visto ao nu do olho, e concebeu duas pedras lapidadas da ficção científica. Uma delas, menos luminosa, é O Enigma de Andrômeda, a que assisti por volta de 73, no extinto Cine Odeon. Aos onze anos não tive a compreensão exata do filme, claro. Vi depois, em VHS, já com trinta e poucos, tela menor e cheio de boas lembranças. A outra pedra luminosa é, em modesta visão, o mais perfeito filme de ficção científica já feito: O Dia em que a Terra Parou, feito em 1951, onze anos antes do nascimento de muitos dos que leem esse testemunho – eu incluído. Mas é preciso justificar por que acho isso.

O norte-americano Robert Wise montou Citzen Kane, o clássico de Orson Welles, apreciado pelos cinéfilos. Assinou Punhos de Campeão, um aclamado filme sobre o boxe. Poderia ter morrido feliz e realizado, mas optou por fazer de Julie Andrews uma noviça que cantava My Favourite Things – tema que John Coltrane imortalizaria, mas isso é outra história – em volta de um grupo de lourinhos suíços que temiam o pai de coração gelado. Alguns anos antes havia concebido, em parceria com Jerome Robbins, o grande musical West Side Story, cujo título português, Amor Sublime Amor, é sua única falha. Wise – que era realmente sábio – foi além. Além do sideral, do visto ao nu do olho, e concebeu duas pedras lapidadas da ficção científica. Uma delas, menos luminosa, é O Enigma de Andrômeda, a que assisti por volta de 73, no extinto Cine Odeon. Aos onze anos não tive a compreensão exata do filme, claro. Vi depois, em VHS, já com trinta e poucos, tela menor e cheio de boas lembranças. A outra pedra luminosa é, em modesta visão, o mais perfeito filme de ficção científica já feito: O Dia em que a Terra Parou, feito em 1951, onze anos antes do nascimento de muitos dos que leem esse testemunho – eu incluído. Mas é preciso justificar por que acho isso.

Em tempos de continuações de Star Wars e deliciosas bobagens como Guardiões das Galáxias, o filmaço O Dia em que a Terra Parou parece-me muitíssimo superior. Não apenas pela história bem articulada, mas principalmente pela ideia de que o ser humano é incompatível com aquilo que ele tanto proclama e a que ele muito diz visar: o pacifismo. Aos fatos vamos: Klaatu é um alien, um mensageiro, um representante de vários povos que se preocupam com outras civilizações. Ele é avançado – conhece mecânica celestial, filosofia, e sabe lidar com os humanos. Todos os aliens avançados – e sempre o são, claro – têm como preocupação maior o desprezo com que os humanos abusam do próprio ambiente e da própria condição. Klaatu desce, evidentemente, em solo americano e diz que vem em paz. Os humanos, por medo, agridem-no. Trancafiado num hospital, busca, em vão, uma reunião com os líderes políticos que comandam o planeta. Impossível – ou, pelo menos, difícil, afirma de forma arrogante um braço direito governamental ianque.

Klaatu foge, forma humana adquirida, para viver entre nós. Sabe que cientistas lhe darão ouvidos, e que serão eles – ou, na verdade, apenas um, de aparência einsteiniana – os locutores do desafio: reunir os humanos, ou seus líderes, sejam eles ligados à ciência ou à política. Hospedado numa pensão como Mr. Carpenter, faz amizade com o menino Bobby, enternece-se com sua mãe, viúva recente, a quem dá mostras de seu poder: em determinado dia, dentro de um elevador, e munido de informações científicas incompreensíveis a nós, faz parar a energia do planeta – toda ela, em todo canto, total e absoluta. É o dia em que a Terra para, para continuar a mesma, depois – como se nada houvesse acontecido.

Após essa demonstração de poder, e somente assim se faz ouvido, vê-se diante de humanos ouvintes. Sua missão é clara: ele representa uma comunidade intergalática que se preocupa com o fato de os terráqueos desenvolverem armas e tecnologia que podem prejudicar toda a galáxia. Diante de uma platéia que finge ouvir mensagens de paz, mas que, em verdade, não levará a sério toda a problemática que assola a humanidade, ele, Klaatu, o mensageiro, deixa claro que estaremos sendo observados. Ei-lo:

Os anos 1950, a Guerra Fria, a Europa reconstruída – tudo isso colaborando para que se criassem histórias sobre o desconhecido, sobre forasteiros intergaláticos, sobre possíveis ameaças interplanetárias. Wise foi por outro caminho: contou-nos uma história de paz que, aparentada com a boa ameaça, é, em termos absolutíssimos, necessária. Talvez quisesse dizer que a possibilidade da destruição gera o pacifismo, como querem alguns. Isso é balela. Cria o medo mútuo, mas não a paz. Talvez Wise tenha criado um libelo – suave, irônico – contra a autodestruição do homem, contra a corrida armamentista, contra o poder, em resumo. É, para mim, a obra-prima da ficção científica no cinema. Talvez Solaris, de Andrei Tarkovski, seja páreo. E, recentemente, Interestelar, de Christopher Nolan, que tem tudo para se tornar clássico.

Há 21 anos, um querido amigo presenteou-me com Notícia de um Sequestro, de Gabriel García Márquez, colombiano que levou um merecido Nobel em 1982. García Márquez não está entre meus preferidos, na América Espanhola, mas é grande, sabe narrar, é versátil – embora tenha escrito vários livros que, num certo sentido, são o mesmo. Enfim, isso é outra história. Notícia de um Sequestro destoa dos mais conhecidos textos do autor. Primeiro porque não é ficção; segundo, porque o próprio título entrega: é uma reportagem, fundamentada num fato tão verídico quanto terrível – o sequestro de Maruja Pachón e Beatriz Villamizar, duas figuras que realmente existem e que foram sequestradas pelo cartel de Medelín a mando do famosíssimo imperador do tráfico Pablo Escobar.

Há 21 anos, um querido amigo presenteou-me com Notícia de um Sequestro, de Gabriel García Márquez, colombiano que levou um merecido Nobel em 1982. García Márquez não está entre meus preferidos, na América Espanhola, mas é grande, sabe narrar, é versátil – embora tenha escrito vários livros que, num certo sentido, são o mesmo. Enfim, isso é outra história. Notícia de um Sequestro destoa dos mais conhecidos textos do autor. Primeiro porque não é ficção; segundo, porque o próprio título entrega: é uma reportagem, fundamentada num fato tão verídico quanto terrível – o sequestro de Maruja Pachón e Beatriz Villamizar, duas figuras que realmente existem e que foram sequestradas pelo cartel de Medelín a mando do famosíssimo imperador do tráfico Pablo Escobar.

O norte-americano Robert Wise montou Citzen Kane, o clássico de Orson Welles, apreciado pelos cinéfilos. Assinou Punhos de Campeão, um aclamado filme sobre o boxe. Poderia ter morrido feliz e realizado, mas optou por fazer de Julie Andrews uma noviça que cantava My Favourite Things – tema que John Coltrane imortalizaria, mas isso é outra história – em volta de um grupo de lourinhos suíços que temiam o pai de coração gelado. Alguns anos antes havia concebido, em parceria com Jerome Robbins, o grande musical West Side Story, cujo título português, Amor Sublime Amor, é sua única falha. Wise – que era realmente sábio – foi além. Além do sideral, do visto ao nu do olho, e concebeu duas pedras lapidadas da ficção científica. Uma delas, menos luminosa, é O Enigma de Andrômeda, a que assisti por volta de 73, no extinto Cine Odeon. Aos onze anos não tive a compreensão exata do filme, claro. Vi depois, em VHS, já com trinta e poucos, tela menor e cheio de boas lembranças. A outra pedra luminosa é, em modesta visão, o mais perfeito filme de ficção científica já feito: O Dia em que a Terra Parou, feito em 1951, onze anos antes do nascimento de muitos dos que leem esse testemunho – eu incluído. Mas é preciso justificar por que acho isso.

O norte-americano Robert Wise montou Citzen Kane, o clássico de Orson Welles, apreciado pelos cinéfilos. Assinou Punhos de Campeão, um aclamado filme sobre o boxe. Poderia ter morrido feliz e realizado, mas optou por fazer de Julie Andrews uma noviça que cantava My Favourite Things – tema que John Coltrane imortalizaria, mas isso é outra história – em volta de um grupo de lourinhos suíços que temiam o pai de coração gelado. Alguns anos antes havia concebido, em parceria com Jerome Robbins, o grande musical West Side Story, cujo título português, Amor Sublime Amor, é sua única falha. Wise – que era realmente sábio – foi além. Além do sideral, do visto ao nu do olho, e concebeu duas pedras lapidadas da ficção científica. Uma delas, menos luminosa, é O Enigma de Andrômeda, a que assisti por volta de 73, no extinto Cine Odeon. Aos onze anos não tive a compreensão exata do filme, claro. Vi depois, em VHS, já com trinta e poucos, tela menor e cheio de boas lembranças. A outra pedra luminosa é, em modesta visão, o mais perfeito filme de ficção científica já feito: O Dia em que a Terra Parou, feito em 1951, onze anos antes do nascimento de muitos dos que leem esse testemunho – eu incluído. Mas é preciso justificar por que acho isso.

A vantagem de ser

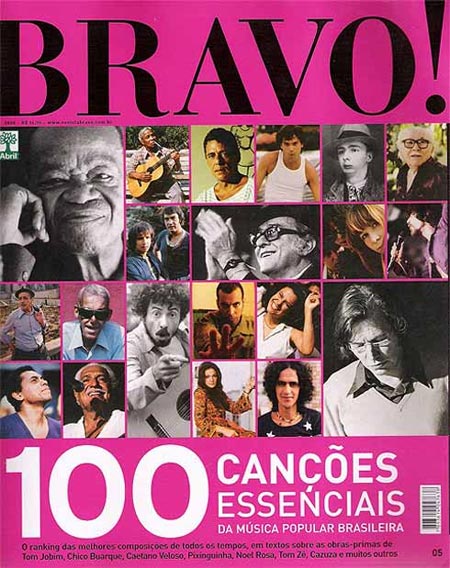

A vantagem de ser  Eis a questão: onde ficam os discos produzidos de 1980 até os dias de hoje? Vagam pelo limbo da seleção mais criteriosa, aquela que leva em conta o conteúdo adulto e que exige de seu consumidor um mínimo de sensibilidade artística? E quanto aos artistas que, atualmente, fazem tanto sucesso entre a garotada? Onde estão Tiaguinho, Emicida, Los Hermanos, Ivete Sangalo, Pe. Fábio de Melo, Jota Quest, Anitta, Pablo Vittar? Onde? No topo das paradas, com a agenda cheia, forrando a conta bancária (honestamente, é bom que se diga), falando exatamente aquilo que seu fã quer ouvir – e nunca contrariando-o, nunca exigindo dele que vá além, que descubra novos rumos, que se desdiga na primeira esquina.

Eis a questão: onde ficam os discos produzidos de 1980 até os dias de hoje? Vagam pelo limbo da seleção mais criteriosa, aquela que leva em conta o conteúdo adulto e que exige de seu consumidor um mínimo de sensibilidade artística? E quanto aos artistas que, atualmente, fazem tanto sucesso entre a garotada? Onde estão Tiaguinho, Emicida, Los Hermanos, Ivete Sangalo, Pe. Fábio de Melo, Jota Quest, Anitta, Pablo Vittar? Onde? No topo das paradas, com a agenda cheia, forrando a conta bancária (honestamente, é bom que se diga), falando exatamente aquilo que seu fã quer ouvir – e nunca contrariando-o, nunca exigindo dele que vá além, que descubra novos rumos, que se desdiga na primeira esquina.

Jack Kevorkian morreu em 2011. Em 1999, o escritor Kurt Vonnegut, um dos meus ídolos literários, escreveu Deus o abençoe, Dr. Kevorkian, um volume de 21 textos curtos escritos quando Vonnegut se transformou em Repórter do Além. Sim, você leu direito. No Brasil, o livro foi publicado oito anos depois – o que é, sempre, uma lástima. Mas, de volta: em 1998, juntamente com o produtor Marty Goldensohn, Vonnegut criou textos que se baseavam na irônica ideia de quase morte em que o próprio autor ia ao Além para entrevistar os mortos. Tudo, evidentemente, facilitado pela habilidade de Dr. Kevorkian – uma sumidade no assunto.

Jack Kevorkian morreu em 2011. Em 1999, o escritor Kurt Vonnegut, um dos meus ídolos literários, escreveu Deus o abençoe, Dr. Kevorkian, um volume de 21 textos curtos escritos quando Vonnegut se transformou em Repórter do Além. Sim, você leu direito. No Brasil, o livro foi publicado oito anos depois – o que é, sempre, uma lástima. Mas, de volta: em 1998, juntamente com o produtor Marty Goldensohn, Vonnegut criou textos que se baseavam na irônica ideia de quase morte em que o próprio autor ia ao Além para entrevistar os mortos. Tudo, evidentemente, facilitado pela habilidade de Dr. Kevorkian – uma sumidade no assunto.

Há quem queira comparar Alberto Ginastera com Heitor Villa-Lobos. Não entro nessa. Tinham visões de mundo diferentes – e concebiam sua arte também de forma distinta. Ginastera era um obsessivo, um preciosista. Villa era mais displicente. Um gênio absoluto, que abominava revisar a própria obra antes de publicá-la. Paro por aqui. O disco em questão, cuja capa está aí ao lado, traz doze faixas. Atenção especialíssima para Cinco Canciones Populares Argentinas: um primor, acentuado pela habilidade sem equívocos dos dois músicos, excepcionalmente bem sintonizados. O Gato, por exemplo, é de aplaudir durante meia hora, sem intervalos. E olhe que tem pouco mais de 2 minutos de duração. Ah, você se curvará diante de Wayno Karnavalito, uma homenagem ao maestro suíço Paul Sacher.

Há quem queira comparar Alberto Ginastera com Heitor Villa-Lobos. Não entro nessa. Tinham visões de mundo diferentes – e concebiam sua arte também de forma distinta. Ginastera era um obsessivo, um preciosista. Villa era mais displicente. Um gênio absoluto, que abominava revisar a própria obra antes de publicá-la. Paro por aqui. O disco em questão, cuja capa está aí ao lado, traz doze faixas. Atenção especialíssima para Cinco Canciones Populares Argentinas: um primor, acentuado pela habilidade sem equívocos dos dois músicos, excepcionalmente bem sintonizados. O Gato, por exemplo, é de aplaudir durante meia hora, sem intervalos. E olhe que tem pouco mais de 2 minutos de duração. Ah, você se curvará diante de Wayno Karnavalito, uma homenagem ao maestro suíço Paul Sacher.