Deus o abençoe, Kurt Vonnegut!

Se vivo, Jack Kevorkian teria feito 90 anos, ontem, 26 de maio. Para quem não se lembra – ou não sabe -, Jack Kevorkian foi aquele patologista norte-americano, de origem armênia, que polemizou em torno da eutanásia. Considerava o suicídio um direito inerente ao homem, principalmente quando a ideia de tirar a própria vida implicava interromper o sofrimento. Ficou conhecido como Dr. Morte e arrebanhou entusiastas nos quatro cantos do mundo, inclusive no Brasil. Al Pacino, astro de Hollywood, interpretou Jack Kevorkian no filme You Don’t Know Jack, de Barry Levinson, há alguns anos. É um bom filme, mas nada que impressione. É coisa feita para a tevê.

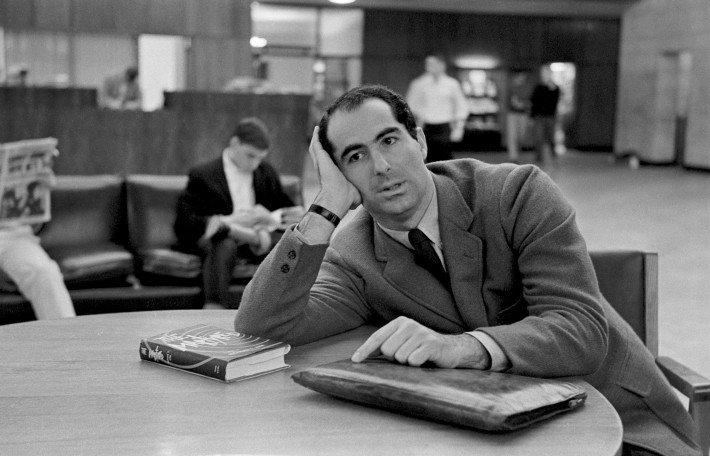

Jack Kevorkian morreu em 2011. Em 1999, o escritor Kurt Vonnegut, um dos meus ídolos literários, escreveu Deus o abençoe, Dr. Kevorkian, um volume de 21 textos curtos escritos quando Vonnegut se transformou em Repórter do Além. Sim, você leu direito. No Brasil, o livro foi publicado oito anos depois – o que é, sempre, uma lástima. Mas, de volta: em 1998, juntamente com o produtor Marty Goldensohn, Vonnegut criou textos que se baseavam na irônica ideia de quase morte em que o próprio autor ia ao Além para entrevistar os mortos. Tudo, evidentemente, facilitado pela habilidade de Dr. Kevorkian – uma sumidade no assunto.

Jack Kevorkian morreu em 2011. Em 1999, o escritor Kurt Vonnegut, um dos meus ídolos literários, escreveu Deus o abençoe, Dr. Kevorkian, um volume de 21 textos curtos escritos quando Vonnegut se transformou em Repórter do Além. Sim, você leu direito. No Brasil, o livro foi publicado oito anos depois – o que é, sempre, uma lástima. Mas, de volta: em 1998, juntamente com o produtor Marty Goldensohn, Vonnegut criou textos que se baseavam na irônica ideia de quase morte em que o próprio autor ia ao Além para entrevistar os mortos. Tudo, evidentemente, facilitado pela habilidade de Dr. Kevorkian – uma sumidade no assunto.

É uma reunião de textos sensacionais, curtinhos e aparentemente despretensiosos, como a entrevista com Adolf Hitler, que sugere ter um monumento em sua homenagem em um terreno próximo ao prédio das Nações Unidas. Abaixo desse monumento, deveria estar gravada a expressão Entschuldigen Sie – algo como Desculpem-me! Que outros são entrevistados? Entre os mais famosos, estão William Shakespeare e dois Isaacs: Newton e Asimov. Na entrevista com o bardo, Vonnegut pergunta-lhe se foi ele mesmo autor de suas peças. A resposta você só obterá se ler o livro.

É divertido. Vonnegut faz parecer fácil escrever – e qualquer um envolvido em literatura, como escritor ou leitor, sabe que não é. Já escrevi, neste blogue, sobre o Vonnegut humanista. Neste livro – e isso não deixa de ser uma ironia! -, a morte serve para nos fazer celebrar a vida. Um exemplo é a entrevista com Peter Pellegrino, o primeiro norte-americano a cruzar os Alpes num balão de ar quente. Ao saber que Kurt Vonnegut estava vivo ao entrevistá-lo, disse: “Pelo amor de Deus, homem, arranje um tanque de propano e um balão enquanto ainda é tempo, ou nunca saberá como é o Céu!” Boa, não?

Se seu inglês está em dia, você pode ter o privilégio de ouvir o próprio Vonnegut e algumas entrevistas. É só CLICAR AQUI.

Há quem queira comparar Alberto Ginastera com Heitor Villa-Lobos. Não entro nessa. Tinham visões de mundo diferentes – e concebiam sua arte também de forma distinta. Ginastera era um obsessivo, um preciosista. Villa era mais displicente. Um gênio absoluto, que abominava revisar a própria obra antes de publicá-la. Paro por aqui. O disco em questão, cuja capa está aí ao lado, traz doze faixas. Atenção especialíssima para Cinco Canciones Populares Argentinas: um primor, acentuado pela habilidade sem equívocos dos dois músicos, excepcionalmente bem sintonizados. O Gato, por exemplo, é de aplaudir durante meia hora, sem intervalos. E olhe que tem pouco mais de 2 minutos de duração. Ah, você se curvará diante de Wayno Karnavalito, uma homenagem ao maestro suíço Paul Sacher.

Há quem queira comparar Alberto Ginastera com Heitor Villa-Lobos. Não entro nessa. Tinham visões de mundo diferentes – e concebiam sua arte também de forma distinta. Ginastera era um obsessivo, um preciosista. Villa era mais displicente. Um gênio absoluto, que abominava revisar a própria obra antes de publicá-la. Paro por aqui. O disco em questão, cuja capa está aí ao lado, traz doze faixas. Atenção especialíssima para Cinco Canciones Populares Argentinas: um primor, acentuado pela habilidade sem equívocos dos dois músicos, excepcionalmente bem sintonizados. O Gato, por exemplo, é de aplaudir durante meia hora, sem intervalos. E olhe que tem pouco mais de 2 minutos de duração. Ah, você se curvará diante de Wayno Karnavalito, uma homenagem ao maestro suíço Paul Sacher.

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/58290219/GettyImages_2669513.0.jpg)

Li o livro BRock – o rock brasileiro dos anos 80, de Arthur Dapieve. Vale a leitura, embora eu o tenha considerado, quando li, indulgente demais. É um panorama, tão vasto quanto possível, de um movimento que devolveu à juventude o vigor que, num certo sentido, ela havia perdido. Resolvi, antes de escrever este texto, passar os olhos no livro, que li há 18 anos. Realmente meu amigo tem razão: textualmente falando, o mundo adulto passa longe. Mas isso o desmerece? E quanto a Gil? Bem, creio que o papo é outro. Gil homenageou, como eu disse, todo o movimento. Acreditou nele. Claro que não podia prever os desastres que se tornariam Roger, do Ultraje a Rigor, e Lobão, mas isso é outra história. O rock não merece que se discuta esse pormenor.

Li o livro BRock – o rock brasileiro dos anos 80, de Arthur Dapieve. Vale a leitura, embora eu o tenha considerado, quando li, indulgente demais. É um panorama, tão vasto quanto possível, de um movimento que devolveu à juventude o vigor que, num certo sentido, ela havia perdido. Resolvi, antes de escrever este texto, passar os olhos no livro, que li há 18 anos. Realmente meu amigo tem razão: textualmente falando, o mundo adulto passa longe. Mas isso o desmerece? E quanto a Gil? Bem, creio que o papo é outro. Gil homenageou, como eu disse, todo o movimento. Acreditou nele. Claro que não podia prever os desastres que se tornariam Roger, do Ultraje a Rigor, e Lobão, mas isso é outra história. O rock não merece que se discuta esse pormenor.