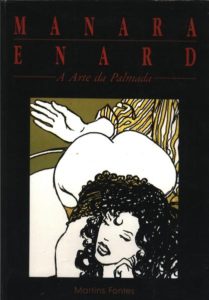

Manara, Enard, palmadas

É antiga a discussão acerca do fato de quadrinhos serem ou não arte. Isso pouco importa; para mim faz pouca diferença. Leitor de Superman desde fins dos 1960, acompanho com interesse – que se renova a cada navegada na internet – o que aparece de novo e o que, mesmo mais antigo, permanece atual: Moebius, Alan Moore, Enki Bilal, Frank Miller, Milo Manara, a rapaziada o El Víbora e da Heavy Metal, Guido Crepax, Boris Valejo, Serpieri, Alex Raymond, Will Eisner et alli. Nesses tempos de poucos intervalos ociosos, reli A Arte da Palmada, criação conjunta de Milo Manara (traço) e Jean Pierre Enard (texto).

Manara já se consagrou: Gullivera e O Click são de fazer qualquer um boquiabrir-se. Suas mulheres, e principalmente a anatomia delas, são colírio até para os cegos. Comprei O Click na saudosa Don Quixote; Gullivera eu li nas páginas da Heavy Metal brasileira – infelizmente não mais reeditada. Mas, como interessado em palavras, atenho-me ao texto de Enard, escritor francês que morreu em 1987, aos 44 anos. É autor de um belo romance, Fragmentos do Amor, e de um livro de título no mínimo curioso: Um bom escritor é um escritor morto, que não li, mas quero ler.

Manara já se consagrou: Gullivera e O Click são de fazer qualquer um boquiabrir-se. Suas mulheres, e principalmente a anatomia delas, são colírio até para os cegos. Comprei O Click na saudosa Don Quixote; Gullivera eu li nas páginas da Heavy Metal brasileira – infelizmente não mais reeditada. Mas, como interessado em palavras, atenho-me ao texto de Enard, escritor francês que morreu em 1987, aos 44 anos. É autor de um belo romance, Fragmentos do Amor, e de um livro de título no mínimo curioso: Um bom escritor é um escritor morto, que não li, mas quero ler.

Em A Arte da Palmada, que é literatura pornográfica de alta voltagem, uma mulher de nome Eva Lindt, cronista especializada em escândalos de celebridades, encontra um estranho homem – Donato Casanova – num vagão de trem. Esse homem traz consigo um caderninho verde, no qual conta suas aventuras sexuais regadas, principalmente, à arte de dar e levar palmadas. É um elogio ao corpo feminino, mesmo que pareça exatamente o contrário: afinal, em mulheres não se bate. A tal Eva é surpreendida por uma nova visão do sexo, o que a deixa estranhamente interessada no texto e no seu autor. Jean Pierre Enard sabe manejar as palavras. O texto (na tradução) é enxuto, por vezes metafórico, altamente irônico, vigorosamente debochado. Sei que em tempos politicamente corretos, é um risco elogiar um texto no qual se fala sobre violência contra a mulher – mesmo que tal violência seja permitida e estimulada pela vítima. Eis o autor:

As ilustrações de Milo Manara, entretanto, são o que existe de mais eroticamente saboroso nos quadrinhos – mais até que a heroína futurista Druuna de Paolo Serpieri, de quem falarei numa outra oportunidade. A propósito: de Manara já falei, aqui no blog. Sobre ele e outra mulher (avessa a qualquer tipo de violência): Brigitte Bardot. É só checar, voltar algumas semanas.

Nesses tempos antitabaco, apreciar o fumo equivale a privar com o Satã, porque fumantes, hoje, são vistos como energúmenos que precisam da urgente ajuda exorcista, dessas de algumas igrejas pentecostais, que povoam as madrugadas na tevê. O consumo de cigarros virou a grande praga do século, equivalente à Peste Negra, que matou os europeus há 600 anos. O consumidor de charutos, em contrapartida, parece obter certa indulgência social.

Nesses tempos antitabaco, apreciar o fumo equivale a privar com o Satã, porque fumantes, hoje, são vistos como energúmenos que precisam da urgente ajuda exorcista, dessas de algumas igrejas pentecostais, que povoam as madrugadas na tevê. O consumo de cigarros virou a grande praga do século, equivalente à Peste Negra, que matou os europeus há 600 anos. O consumidor de charutos, em contrapartida, parece obter certa indulgência social.

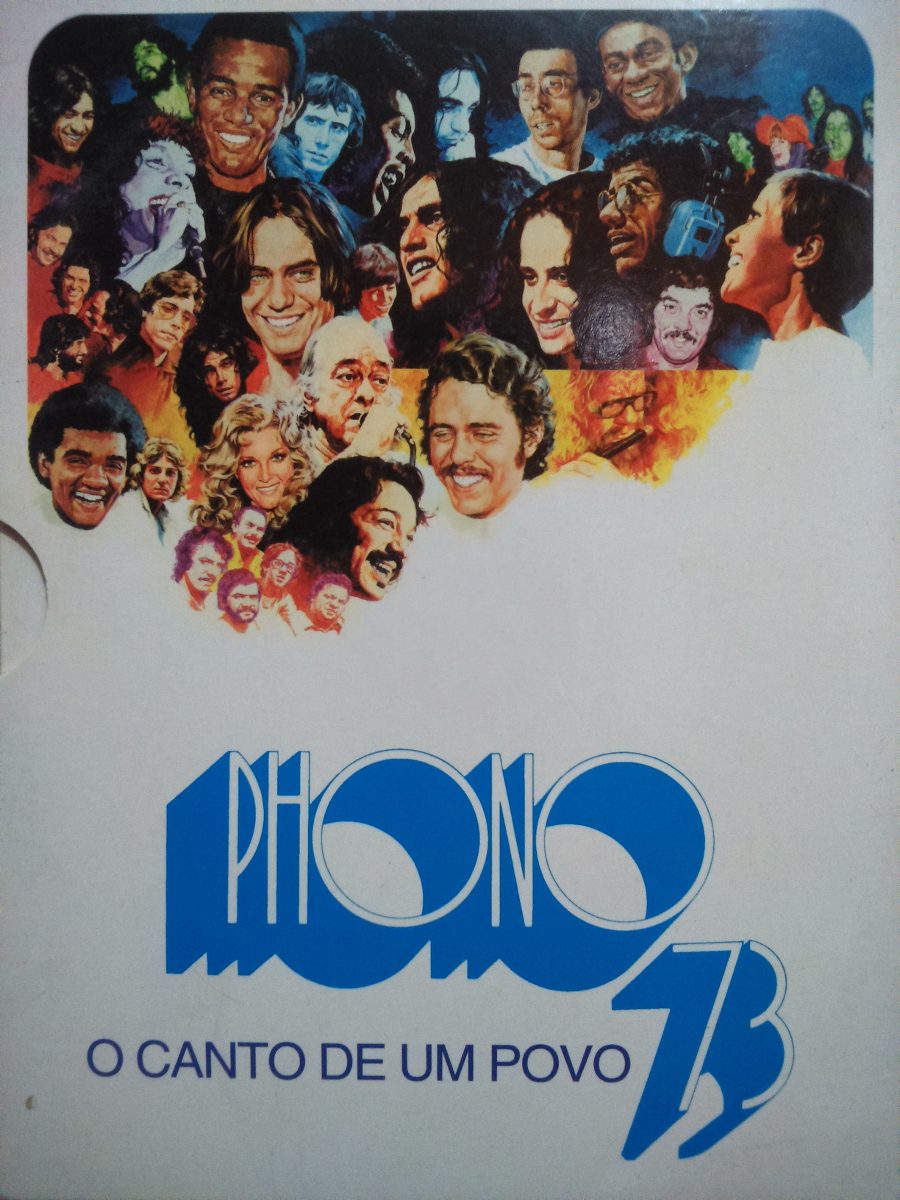

Não se pode negar – nem se queria, acredito – que a tonalidade política do festival era clara. Em tempos de horror militar (no pós-apogeu do sangrento governo Médici), um aglomerado como esse não poderia ter outra denominação que não fosse reunião de comunistas. O diretor de marketing da empresa, Armando Pittigliani, sabia que tinha ouro nas mãos, mas reconhecia, naturalmente, o perigo explícito nesse tipo de evento. Uma de suas boas sacadas foi reunir todo o grupo numa grande fotografia em cujo pé se inscrevia: Só nos falta Roberto. É bom lembrar que Roberto Carlos recusou-se a participar – tinha seus motivos, e um deles era a aversão a contestações. O que, aliás, era o grande mote do festival. Uma contestação que ia da política à estética, passando pelo comportamento e pela linguagem.

Não se pode negar – nem se queria, acredito – que a tonalidade política do festival era clara. Em tempos de horror militar (no pós-apogeu do sangrento governo Médici), um aglomerado como esse não poderia ter outra denominação que não fosse reunião de comunistas. O diretor de marketing da empresa, Armando Pittigliani, sabia que tinha ouro nas mãos, mas reconhecia, naturalmente, o perigo explícito nesse tipo de evento. Uma de suas boas sacadas foi reunir todo o grupo numa grande fotografia em cujo pé se inscrevia: Só nos falta Roberto. É bom lembrar que Roberto Carlos recusou-se a participar – tinha seus motivos, e um deles era a aversão a contestações. O que, aliás, era o grande mote do festival. Uma contestação que ia da política à estética, passando pelo comportamento e pela linguagem.

Esta senhora é a peça chave da Santíssima Trindade do jazz vocal. É a maior cantora do gênero, na opinião deste que escreve. E este é seu melhor disco – dos 58 que possuo. São 38 faixas de vários compositores – priorizando, evidentemente, canções que Ellington compôs ou, com sua orquestra, executou. Destaque para Caravan, Take The A Train, Perdido e Sophisticated Lady. Mas há muito mais. O alcance sonoro + a dicção imaculada + o suingue inimitável + a noção de tempo + a afinação perfeita são ingredientes que Ella Fitzgerald parece ter trazido do berço. É um disco para ser ouvido e reouvido, sempre.

Esta senhora é a peça chave da Santíssima Trindade do jazz vocal. É a maior cantora do gênero, na opinião deste que escreve. E este é seu melhor disco – dos 58 que possuo. São 38 faixas de vários compositores – priorizando, evidentemente, canções que Ellington compôs ou, com sua orquestra, executou. Destaque para Caravan, Take The A Train, Perdido e Sophisticated Lady. Mas há muito mais. O alcance sonoro + a dicção imaculada + o suingue inimitável + a noção de tempo + a afinação perfeita são ingredientes que Ella Fitzgerald parece ter trazido do berço. É um disco para ser ouvido e reouvido, sempre. :format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-773056-1401787318-8351.jpeg.jpg) Ninguém canta Lush Life melhor do que Johnny Hartman. Nem Sarah Vaughan. Nem Ella Fitzgerald, Sinatra ou Sammy Davis. Ninguém. Nessa composição de Billy Strayhorn, Johnny é o campeão. Emoção em primeira linha, levando em seu bojo um talento inequívoco para apressar a melodia (evitando vibratos desnecessários) e ajustá-la ao saxofone sempre espetacular de John Coltrane. Aliás, é o único disco de Coltrane em que há vocais. Não conheço outro. O disco traz 6 faixas que, num certo sentido, comunicam-se – seja pela melodia, seja pelo tema. Atenção especial à citada Lush Life, a Autumm Serenade. E a My One and Only Love, que você ouve

Ninguém canta Lush Life melhor do que Johnny Hartman. Nem Sarah Vaughan. Nem Ella Fitzgerald, Sinatra ou Sammy Davis. Ninguém. Nessa composição de Billy Strayhorn, Johnny é o campeão. Emoção em primeira linha, levando em seu bojo um talento inequívoco para apressar a melodia (evitando vibratos desnecessários) e ajustá-la ao saxofone sempre espetacular de John Coltrane. Aliás, é o único disco de Coltrane em que há vocais. Não conheço outro. O disco traz 6 faixas que, num certo sentido, comunicam-se – seja pela melodia, seja pelo tema. Atenção especial à citada Lush Life, a Autumm Serenade. E a My One and Only Love, que você ouve  Carmen McRae não é tão badalada quanto Ella, Sarah Vaughan e Billie Holiday – mas não deve nada a nenhuma das três. É uma cantora extraordinária, de timbre preciso e afinação segura. E faz com a voz o que quiser – inclusive acompanhar Dave Brubeck no Basin Street East, de Nova Iorque, sem a presença do saxofonista Paul Desmond. Ou seja: é um disco em que piano e voz dialogam, enquanto o baixo de Eugene Wright e a bateria de Joe Morello fazem a cozinha. Uma beleza. Faixas como In Your Own Sweet Way, Ode to a Cowboy, It’s a Raggy Waltz e Travellin’ Blues são daquelas que ficam para sempre. Ouça Oh So Blue

Carmen McRae não é tão badalada quanto Ella, Sarah Vaughan e Billie Holiday – mas não deve nada a nenhuma das três. É uma cantora extraordinária, de timbre preciso e afinação segura. E faz com a voz o que quiser – inclusive acompanhar Dave Brubeck no Basin Street East, de Nova Iorque, sem a presença do saxofonista Paul Desmond. Ou seja: é um disco em que piano e voz dialogam, enquanto o baixo de Eugene Wright e a bateria de Joe Morello fazem a cozinha. Uma beleza. Faixas como In Your Own Sweet Way, Ode to a Cowboy, It’s a Raggy Waltz e Travellin’ Blues são daquelas que ficam para sempre. Ouça Oh So Blue :format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-1431157-1270651196.jpeg.jpg) Sarah Vaughan é a mais completa cantora de jazz. Clifford Brown, para muitos, é o melhor trompetista do gênero – ultrapassando Miles, Armstrong e Gillespie. Agora junte os dois, e você ouvirá um dos melhores – senão o melhor! – discos dessa sensacional cantora. E um timaço para acompanhá-la. Além de Brown, Paul Quinichette (sax tenor), Roy Haynes (bateria) e Herbie Mann (flauta). E alguns outros, menos citados, mas que não comprometem o resultado – magnífico, aliás. Ouvir Sarah Vaughan cantando Lullaby of Birdland, Embraceable You e April in Paris é uma experiência sensorial única. Ainda mais sob a tutela sonora de Clifford Brown. Ouça,

Sarah Vaughan é a mais completa cantora de jazz. Clifford Brown, para muitos, é o melhor trompetista do gênero – ultrapassando Miles, Armstrong e Gillespie. Agora junte os dois, e você ouvirá um dos melhores – senão o melhor! – discos dessa sensacional cantora. E um timaço para acompanhá-la. Além de Brown, Paul Quinichette (sax tenor), Roy Haynes (bateria) e Herbie Mann (flauta). E alguns outros, menos citados, mas que não comprometem o resultado – magnífico, aliás. Ouvir Sarah Vaughan cantando Lullaby of Birdland, Embraceable You e April in Paris é uma experiência sensorial única. Ainda mais sob a tutela sonora de Clifford Brown. Ouça,  Certa vez me perguntaram quem era o maior de todos os cantores. Sinatra, falei. Eram os anos 1980 e trinta e tantos anos depois, mantenho a fleuma: Frank Sinatra, meu xará, é o maior cantor popular do século que passou. E Count Basie? Foi o dono e senhor de uma das melhores orquestras de jazz que existiram. Só isso. Quer mais? Tem gravações com Sarah Vaughan, Sammy Davis, Bing Crosby e Tony Bennett. Mas esse disco Sinatra-Basie é o que há de melhor, para mim. Destaque para Pennies from Heaven, que você ouve

Certa vez me perguntaram quem era o maior de todos os cantores. Sinatra, falei. Eram os anos 1980 e trinta e tantos anos depois, mantenho a fleuma: Frank Sinatra, meu xará, é o maior cantor popular do século que passou. E Count Basie? Foi o dono e senhor de uma das melhores orquestras de jazz que existiram. Só isso. Quer mais? Tem gravações com Sarah Vaughan, Sammy Davis, Bing Crosby e Tony Bennett. Mas esse disco Sinatra-Basie é o que há de melhor, para mim. Destaque para Pennies from Heaven, que você ouve