Bobby Short aos 94

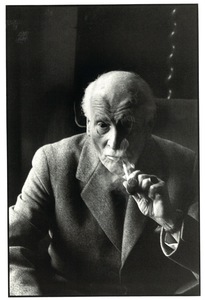

Esse senhor aí de cima é Bobby Short. Não sei se você conhece, porque não é um músico muito popular: ao menos não por aqui. Eu também não o conhecia quando, em meados do anos 1990, ganhei um disco no qual a estupenda cantora Mabel Mercer dividia as honras com ele, ao vivo, formato vinil da Atlantic, cujo título é Mabel Mercer & Bobby Short at Town Hall. Um discaço em que pude, pela primeira vez, ouvir o som produzido por esse extraordinário cantor e pianista de cabaré. Não, não espere um vozeirão. Bobby Short não é Sinatra, Johnny Hartman ou Sammy Davis. Ele é Bobby Short e isso basta! Ou seja: é tão único quanto arrebatador. É fino, sofisticado, nunca banal. Você pode vê-lo e ouvi-lo executando I’m in Love Again, de Cole Porter, canção incluída em Hannah e suas Irmãs, de Woody Allen.

E por falar em Cole Porter, para muitos, Bobby Short é seu intérprete definitivo. Ouça a pouco conhecida Miss Otis Regrets, gravação no programa de Larry King. Um dos mais antigos hotéis de Nova Iorque se chama Hotel Carlyle, em cujo night club, o Café Carlyle, nosso herói se apresentava regularmente. Há um programa de tevê, feito há quase 40 anos, no qual ele se apresenta no ambiente que tornou seu. AQUI você pode constatar, se estiver disposto a encarar mais de 1 hora documental sem legendas. Aliás, para as canções – a parte principal do programa -, não há necessidade delas.

Bobby Short esteve no Brasil quando eu tinha 20 anos – e eu não só não tinha muita intimidade com a música norte-americana, com os crooners e as grandes cantoras, como ouvia algo que, hoje, é um tanto quanto incompatível com a música ultrafina de Bobby Short – o rock. Não que eu desgoste desse gênero. Aprecio o rock, mas não vejo qualquer dificuldade em compreender que a música de Bobby é executada com um zelo e ao mesmo tempo com tal charmoso desleixo que as vozes de Roger Daltrey e de Freddy Mercury parecem coisa de adolescente. E não são? Enfim, para que comparar?

Para alguns, a música de Bobby Short é coisa de velho. Tenho certeza de que dirão isso. Se você tem menos de 30 anos, precisa ouvir de coração aberto, sem preconceitos, apreciando – ou tentando apreciar – o bom humor, a harmonia, a sutileza e sofisticação no toque, a finesse no modo de cantar e assim por diante. Se você se animou com o texto e quiser uma dica para um disco deste cantor/pianista, recomendo este, abaixo, com título enorme: Bobby Short – How’s Your Romance? (Music for Lovers From The Master Of Cabaret). É nele que você poderá ouvir Tea for Two, Night and Day, I Can’t Get Started (com orquestra), Easy to Love, Body and Soul (com orquestra) e muito mais. Aproveite! Bobby Short morreu em 2005, aos 81 anos, vítima de leucemia. Se vivo, teria 94 anos, nascido num 15 de setembro – e provavelmente ainda estaria abrilhantando ambientes, como o Café Carlyle.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5734132-1512844160-8428.jpeg.jpg)

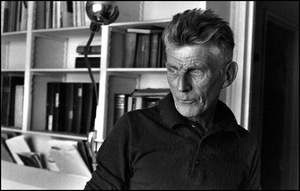

Já adianto: Gay Talese escreve bem melhor do que se imagina. É um craque do new journalism – e essa afirmação me parece resumitiva demais. Então, lá vai: está entre os melhores textos, sejam eles de ficção ou não. Aliás, sua não-ficção vale mais como literatura do que muitas páginas de autores consagrados. Cheguei a Talese por Tom Wolfe, outra fera do jornalismo literário. Truman Capote, também fã dele, dizia que sua forma de narrar não possuía rivais. É provável que Capote tivesse razão. Pela primeira vez escrevo uma resenha – ou apenas um comentário – sobre um livro que ainda estou lendo. O título? A Mulher do Próximo – aí ao lado. O livro; não a mulher.

Já adianto: Gay Talese escreve bem melhor do que se imagina. É um craque do new journalism – e essa afirmação me parece resumitiva demais. Então, lá vai: está entre os melhores textos, sejam eles de ficção ou não. Aliás, sua não-ficção vale mais como literatura do que muitas páginas de autores consagrados. Cheguei a Talese por Tom Wolfe, outra fera do jornalismo literário. Truman Capote, também fã dele, dizia que sua forma de narrar não possuía rivais. É provável que Capote tivesse razão. Pela primeira vez escrevo uma resenha – ou apenas um comentário – sobre um livro que ainda estou lendo. O título? A Mulher do Próximo – aí ao lado. O livro; não a mulher.

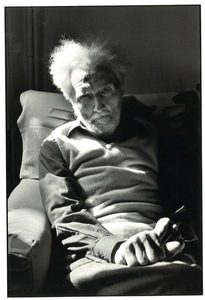

Há 110 anos nascia um dos grandes fotógrafos do século XX: Henri Cartier-Bresson. Sou aquele fã que, tendo em mãos o extraordinário tête à tête (ao lado)- com minúsculas mesmo -, deslumbrou-se com a delicadeza e argúcia dos retratos desse genial fotógrafo. Lembro-me de o jornalista Paulo Francis chamando Sebastião Salgado de sub Cartier-Bresson. Era um daqueles programas da série Manhattan Connection – que, aliás, só era bom porque havia Paulo Francis. Houve, claro, um certo exagero na maledicência, mas um comentário com raízes na verdade. A superioridade do fotógrafo francês é visível, mas, de fato, de que vale a comparação?

Há 110 anos nascia um dos grandes fotógrafos do século XX: Henri Cartier-Bresson. Sou aquele fã que, tendo em mãos o extraordinário tête à tête (ao lado)- com minúsculas mesmo -, deslumbrou-se com a delicadeza e argúcia dos retratos desse genial fotógrafo. Lembro-me de o jornalista Paulo Francis chamando Sebastião Salgado de sub Cartier-Bresson. Era um daqueles programas da série Manhattan Connection – que, aliás, só era bom porque havia Paulo Francis. Houve, claro, um certo exagero na maledicência, mas um comentário com raízes na verdade. A superioridade do fotógrafo francês é visível, mas, de fato, de que vale a comparação?