Bill Evans, Tóquio, Buenos Aires

Cá estou, de volta, após 8 dias de descanso. Retorno falando de um assunto de preferência: o jazz. Assisti, anteontem, na tevê fechada, a um documentário sobre Bill Evans. O narrador, cujo rosto não aparece (nem o nome nos créditos), afirmou que o pianista de New Jersey resume o jazz. Confesso que, ao escrever sobre os grandes discos de jazz ao vivo –, senti-me tentado a escrever sobre um outro disco deste extraordinário pianista. O documentário considera-o o maior do gênero. Evito esse tipo de superlatividade porque, a meu ver, ela é sempre arriscada. E também, claro, porque não me sinto capaz de, com a exatidão de um crítico musical – ou de um músico, seja diletante, seja profissional –, tecer comentários precisos sobre escalas, tons, semitons et cetera. Ouço música. Chego a escrever sobre o que ouço, mas minhas opiniões revelam, naturalmente, gosto pessoal. Pois bem: voltemos a Bill Evans.

Ouço, neste momento em que escrevo, o disco The Tokyo Concert, de 1973, com Marty Morell na bateria e Eddie Gómez no contrabaixo. Sem trocadilhos, é um show. Qualquer comentário acerca dos temas executados soará, no mínimo, repetitivo. Imagino que muito já se tenha escrito sobre Bill Evans e sobre essa específica obra, mas fica difícil não comentar, pelo menos, uma faixa: a quarta, My Romance, na qual Gómez, com o arco, parece ter uma conversa reservada com Deus. Enquanto fala – e o Supremo ouve, quieto –, Morell mostra por que os anjos devem trocar as cornetas por baquetas, tom-tons e vassourinhas. É, em minha opinião, o grande momento do disco. E Bill, nesta faixa, dá uma lição de economia musical, ao mesmo tempo em que expressa virtuosismo do início ao fim, no diálogo com os dois sidemen. Um diálogo que ele abre e fecha, mas sem a arrogância de ter a “última palavra”: Bill Evans sabe ouvir e sabe falar: a opinião alheia merece respeito.

Posso imaginar com que felicidade os músicos o acompanhavam, sabendo que tinham liberdade para improvisar – que é, de fato, a alma do jazz. My Romance é uma composição de Richard Rodgers e Lorenz Hart, famosos por terem composto clássicos como My Funny Valentine e The Lady is a Tramp e por serem os compositores preferidos de cantoras de cabaré. Talvez o autor do texto documental tenha razão quanto a Bill Evans ser o maior. Quando, porém, penso nisso, sou assombrado pela velocidade de Earl Hines e pelo lirismo de Phineas Newborn. Em tempo: para os fãs de bateria, duvido que sejam capazes de ouvir, sem reverência, o solo de Marty Morell em Gloria’s Step. Uma oportunidade: o álbum inteiro está AQUI.

Só para constar: passei seis dias em Buenos Aires, a capital portenha. Numa das idas a El Ateneu, uma das melhores livrarias do mundo, constatei que vários – uns quarenta, ao menos – discos de Bill Evans eram vendidos em formato vinil. Algo que me assombrou tanto quanto me deixou esperançoso. Bill merece.

Ninguém discute que o que diferencia a literatura da não-literatura é a linguagem – e é justamente ela, instrumento essencial, que, lato sensu, determina as estéticas, adequando-se a um determinado momento histórico ou refletindo-o, como um espelho verbal. Dia desses reli o clássico 26 Poetas Hoje, organizado por Heloísa Buarque de Hollanda, livro considerado por muitos o resumo quase bíblico de uma geração chamada marginal, cujos integrantes – muitos deles, ao menos – compõem o panorama “estabelecido” da poesia brasileira, encaixados que foram num modelo que enquadra e rotula tendências e comportamentos.

Ninguém discute que o que diferencia a literatura da não-literatura é a linguagem – e é justamente ela, instrumento essencial, que, lato sensu, determina as estéticas, adequando-se a um determinado momento histórico ou refletindo-o, como um espelho verbal. Dia desses reli o clássico 26 Poetas Hoje, organizado por Heloísa Buarque de Hollanda, livro considerado por muitos o resumo quase bíblico de uma geração chamada marginal, cujos integrantes – muitos deles, ao menos – compõem o panorama “estabelecido” da poesia brasileira, encaixados que foram num modelo que enquadra e rotula tendências e comportamentos. Encaixados foram Ana Cristina César – hoje um acepipe para os acadêmicos -, Wally Salomão, Chacal, Charles, Torquato Neto, o global Geraldo Carneiro, Bernardo Vilhena e outros tantos. Nenhuma crítica a isso, que fique claro. Não há qualquer julgamento de valor no fato de um autor, outrora à margem, fazer parte, hoje, do time principal e ser convidado, com devida honraria, para coquetéis e convescotes promovidos por aqueles que antes os criticavam. Não vejo problema: queria eu (mesmo não sendo poeta) estar na pele e no lugar deles. É aí que entra uma outra questão: a marginalidade ainda existe ou se desfez como sorvete ao sol neste mundo globalizado? Existe, claro, e qualquer escritor – ou poeta – residente no ES sabe disso, e com essa triste realidade precisa conviver, sabendo que seu destino será, metonimicamente falando, ser lido por seus pares domésticos, seu vizinho, seu amigo – ou até seu inimigo, mas sempre aquele com quem pode conversar, via whatsapp, redes sociais, fazendo chamadas locais.

Encaixados foram Ana Cristina César – hoje um acepipe para os acadêmicos -, Wally Salomão, Chacal, Charles, Torquato Neto, o global Geraldo Carneiro, Bernardo Vilhena e outros tantos. Nenhuma crítica a isso, que fique claro. Não há qualquer julgamento de valor no fato de um autor, outrora à margem, fazer parte, hoje, do time principal e ser convidado, com devida honraria, para coquetéis e convescotes promovidos por aqueles que antes os criticavam. Não vejo problema: queria eu (mesmo não sendo poeta) estar na pele e no lugar deles. É aí que entra uma outra questão: a marginalidade ainda existe ou se desfez como sorvete ao sol neste mundo globalizado? Existe, claro, e qualquer escritor – ou poeta – residente no ES sabe disso, e com essa triste realidade precisa conviver, sabendo que seu destino será, metonimicamente falando, ser lido por seus pares domésticos, seu vizinho, seu amigo – ou até seu inimigo, mas sempre aquele com quem pode conversar, via whatsapp, redes sociais, fazendo chamadas locais. Isso não é, nem de longe, uma lamentação – não sou um choramingas -, e sim uma constatação, uma quase obviedade. De quem é a responsabilidade (evito a palavra culpa por ela me parecer freudiana demais)? Dos próprios autores, que deveriam se mobilizar e, munidos de seus originais sob os sovacos, bater às portas das editoras paulistas, mineiras, cariocas? Dos leitores, que pouco se interessam por autores locais e muito menos por aquilo que eles têm a dizer? Das próprias editoras, que não veem a literatura feita no ES como produto em que se deva investir? Do jabá? (Não se iluda: o jabá não é prerrogativa do meio musical). Da qualidade sofrível dos textos por aqui produzidos?

Isso não é, nem de longe, uma lamentação – não sou um choramingas -, e sim uma constatação, uma quase obviedade. De quem é a responsabilidade (evito a palavra culpa por ela me parecer freudiana demais)? Dos próprios autores, que deveriam se mobilizar e, munidos de seus originais sob os sovacos, bater às portas das editoras paulistas, mineiras, cariocas? Dos leitores, que pouco se interessam por autores locais e muito menos por aquilo que eles têm a dizer? Das próprias editoras, que não veem a literatura feita no ES como produto em que se deva investir? Do jabá? (Não se iluda: o jabá não é prerrogativa do meio musical). Da qualidade sofrível dos textos por aqui produzidos? Poetas são, por princípio e quase obrigação, marginais. Lê-se pouca poesia, neste país. Marginais de qualidade inquestionável – mas ainda assim marginais! – são Waldo Motta, Flávio Sarlo, Orlando Lopes, Benilson Pereira, Gilson Soares, Oscar Gama, Caê Guimarães, Sérgio Blank, Fernando Achiamé, Paulo Sodré. Sem contar os que, em carne e palavras, não estão mais entre nós, como Miguel Marvilla e Renato Pacheco. Quer mais? Consulte o catálogo da Editora Cousa, de Saulo Ribeiro, e você encontrará, entre os novíssimos autores, algumas gemas de valor. A discussão, entretanto, reside num ponto específico: a marginalidade continua na ordem do dia, há muito. Não, não há resistência quanto ao fato – a não ser que se considere a insistência em produzir bons poemas como um exemplo de. Somos todos (poetas ou não) marginais, e com essa dura e triste realidade o escritor capixaba é obrigado a conviver. E evito perguntar até quando?, com medo de que a resposta sugira eternidade.

Poetas são, por princípio e quase obrigação, marginais. Lê-se pouca poesia, neste país. Marginais de qualidade inquestionável – mas ainda assim marginais! – são Waldo Motta, Flávio Sarlo, Orlando Lopes, Benilson Pereira, Gilson Soares, Oscar Gama, Caê Guimarães, Sérgio Blank, Fernando Achiamé, Paulo Sodré. Sem contar os que, em carne e palavras, não estão mais entre nós, como Miguel Marvilla e Renato Pacheco. Quer mais? Consulte o catálogo da Editora Cousa, de Saulo Ribeiro, e você encontrará, entre os novíssimos autores, algumas gemas de valor. A discussão, entretanto, reside num ponto específico: a marginalidade continua na ordem do dia, há muito. Não, não há resistência quanto ao fato – a não ser que se considere a insistência em produzir bons poemas como um exemplo de. Somos todos (poetas ou não) marginais, e com essa dura e triste realidade o escritor capixaba é obrigado a conviver. E evito perguntar até quando?, com medo de que a resposta sugira eternidade.

Manara já se consagrou: Gullivera e O Click são de fazer qualquer um boquiabrir-se. Suas mulheres, e principalmente a anatomia delas, são colírio até para os cegos. Comprei O Click na saudosa Don Quixote; Gullivera eu li nas páginas da Heavy Metal brasileira – infelizmente não mais reeditada. Mas, como interessado em palavras, atenho-me ao texto de Enard, escritor francês que morreu em 1987, aos 44 anos. É autor de um belo romance, Fragmentos do Amor, e de um livro de título no mínimo curioso: Um bom escritor é um escritor morto, que não li, mas quero ler.

Manara já se consagrou: Gullivera e O Click são de fazer qualquer um boquiabrir-se. Suas mulheres, e principalmente a anatomia delas, são colírio até para os cegos. Comprei O Click na saudosa Don Quixote; Gullivera eu li nas páginas da Heavy Metal brasileira – infelizmente não mais reeditada. Mas, como interessado em palavras, atenho-me ao texto de Enard, escritor francês que morreu em 1987, aos 44 anos. É autor de um belo romance, Fragmentos do Amor, e de um livro de título no mínimo curioso: Um bom escritor é um escritor morto, que não li, mas quero ler.

Nesses tempos antitabaco, apreciar o fumo equivale a privar com o Satã, porque fumantes, hoje, são vistos como energúmenos que precisam da urgente ajuda exorcista, dessas de algumas igrejas pentecostais, que povoam as madrugadas na tevê. O consumo de cigarros virou a grande praga do século, equivalente à Peste Negra, que matou os europeus há 600 anos. O consumidor de charutos, em contrapartida, parece obter certa indulgência social.

Nesses tempos antitabaco, apreciar o fumo equivale a privar com o Satã, porque fumantes, hoje, são vistos como energúmenos que precisam da urgente ajuda exorcista, dessas de algumas igrejas pentecostais, que povoam as madrugadas na tevê. O consumo de cigarros virou a grande praga do século, equivalente à Peste Negra, que matou os europeus há 600 anos. O consumidor de charutos, em contrapartida, parece obter certa indulgência social.

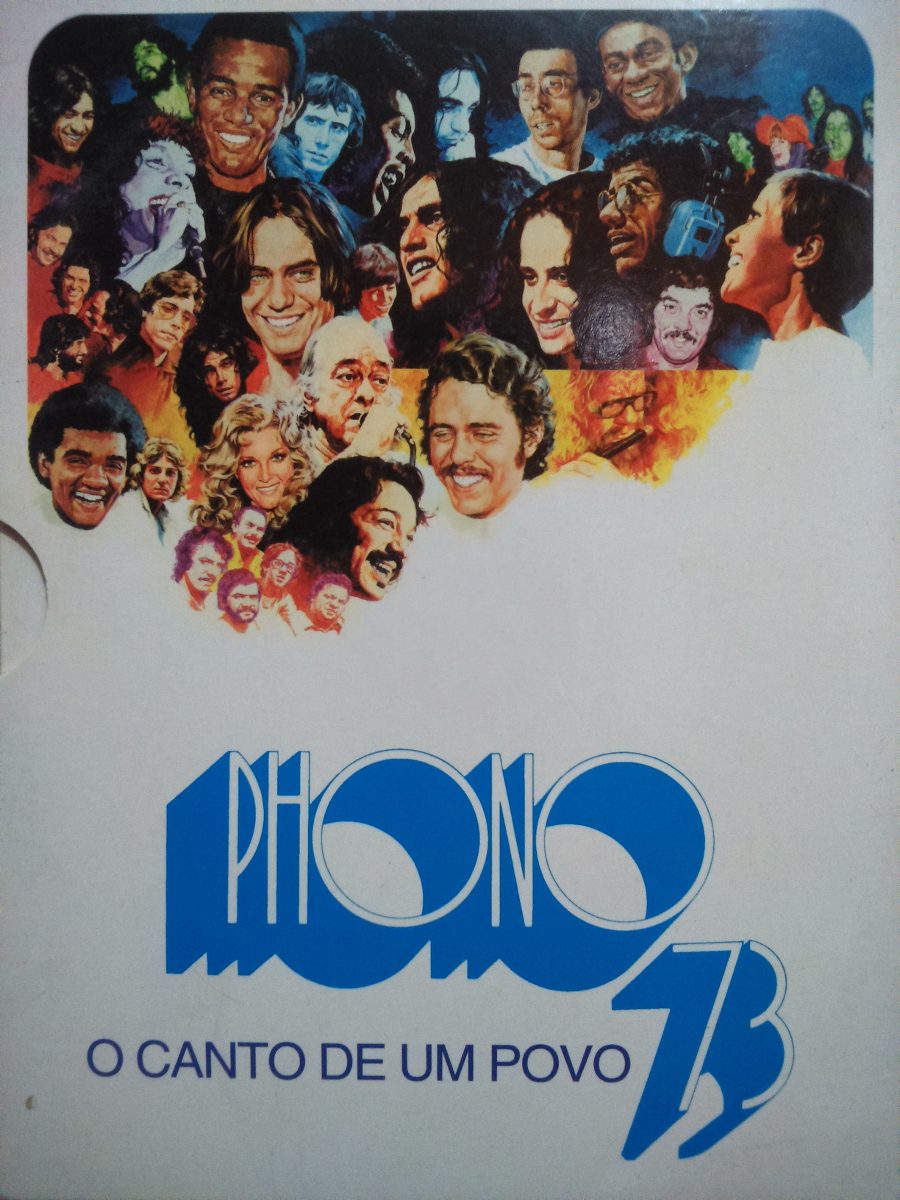

Não se pode negar – nem se queria, acredito – que a tonalidade política do festival era clara. Em tempos de horror militar (no pós-apogeu do sangrento governo Médici), um aglomerado como esse não poderia ter outra denominação que não fosse reunião de comunistas. O diretor de marketing da empresa, Armando Pittigliani, sabia que tinha ouro nas mãos, mas reconhecia, naturalmente, o perigo explícito nesse tipo de evento. Uma de suas boas sacadas foi reunir todo o grupo numa grande fotografia em cujo pé se inscrevia: Só nos falta Roberto. É bom lembrar que Roberto Carlos recusou-se a participar – tinha seus motivos, e um deles era a aversão a contestações. O que, aliás, era o grande mote do festival. Uma contestação que ia da política à estética, passando pelo comportamento e pela linguagem.

Não se pode negar – nem se queria, acredito – que a tonalidade política do festival era clara. Em tempos de horror militar (no pós-apogeu do sangrento governo Médici), um aglomerado como esse não poderia ter outra denominação que não fosse reunião de comunistas. O diretor de marketing da empresa, Armando Pittigliani, sabia que tinha ouro nas mãos, mas reconhecia, naturalmente, o perigo explícito nesse tipo de evento. Uma de suas boas sacadas foi reunir todo o grupo numa grande fotografia em cujo pé se inscrevia: Só nos falta Roberto. É bom lembrar que Roberto Carlos recusou-se a participar – tinha seus motivos, e um deles era a aversão a contestações. O que, aliás, era o grande mote do festival. Uma contestação que ia da política à estética, passando pelo comportamento e pela linguagem.