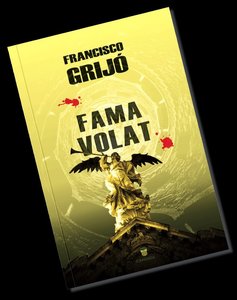

LANÇAMENTO!!

Ben Webster aos 110

Vivo estivesse, Ben Webster faria, neste 27 de março, 110 anos. Ao ouvi-lo pela primeira vez, no coração dos anos 1980, achei que exagerava nos vibratos. Tudo bem, era um disco de baladas, duplo, da Verve, intitulado – claro! – Ballads. A capa está abaixo, e traz a ilustração de um sapo ao saxofone. Ben tinha esse apelido, Frog. Voltando ao disco (o qual, depois, revi sobre ele minha opiniões): gravações quase definitivas de Willow Weep for Me, Come Rain or Come Shine, Blue Moon, Teach Me Tonight, My Funny Valentine, Sophisticated Lady e minha preferida: There’s No Greater Love. Só baladas clássicas, em cujas execuções Ben Webster se faz acompanhar por um escrete.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2344838-1326455631.jpeg.jpg)

Só para se ter uma ideia: Hank Jones, Thad Wilson e Billy Strayhorn aos pianos. Só a presença desses três senhores já vale o ingresso. Mas há mais: as baterias estupendas de Louis Bellson e de Jo Jones e o contrabaixo de Ray Brown. Se na época impliquei com os vibratos – que, percebo hoje, aveludam a melodia -, minha opinião era nada mais que a ingênua apreensão de um músico que habita o panteão dos grandes sax tenores do jazz. Hoje, felizmente, posso ouvir esse disco tão magnífico quanto essencial (possuo em vinil e em cedê) a quem aprecia o jazz. Felizes 110 anos, Ben! (numa foto de Jan Persson):

Bach, Brandenburgo

Hoje, dia 21 de março, é dia de Bach – ou melhor, há 334 anos, nascia uma das maiores – senão a maior – personalidades artísticas de todas as épocas: Johann Sebastian Bach. Para mim, maior que Shakespeare, Cervantes, Michelangelo, Dante, Nijinsky, Rembrandt. Sim, é bobagem comparar, mas diverte. Em homenagem ao Kantor, aí vai o que, para muitos, é sua maior obra: os Concertos de Brandenburgo, escritas em 1721 para o Margrave de Brandenburgo, que, segundo consta, sequer agradeceu a generosidade. Não sei, mas deve ser o som celestial, aquele que se ouvirá ao lado do Criador. É música criativa, contrapontística – barroca em sua essência -, viva e alegre, multi-instrumental. Extraordinária, resumindo.

O Teatro empobrecido

Fala! #8: Campos de Carvalho

“Em repouso sou um celibatário, o eterno virgem; agora, não somente eu violentaria toda essa gente como à minha própria família se preciso. Aceito-me tal como sou, seria o último dos imbecis se não me aceitasse: foi-se o tempo em que, a tábua de logaritmos debaixo do braço, tentava conciliar todas as minhas contradições, norte sul leste oeste, como se faz diante de um planisfério. Meu habitat nada tem a ver com este universo em que respiro, seria o mesmo que confundir a luz e a sua lâmpada, o morto e o que foi e continua sendo a sua consciência: por trás destes óculos existem o troglodita e o seu tataraneto, e o tataraneto do seu tataraneto, e ainda o meu bisneto e o seu bisneto, até o homem das cavernas do século XXX.”

Vaca de Nariz Sutil

Até 2019!

As formas de Brecheret (antes do recesso)

Victor Brecheret é o único escultor de quem se fala quando a Semana de Arte Moderna vem à superfície, seja em conversas frugais, seja em debates acadêmicos. É um nome de peso, um artista fenomenal um tanto eclipsado pelos pintores Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, todos eles titãs do Modernismo brasileiro. Brecheret não participou da semana de corpo presente. Morava na Europa, onde adquiriu boa parte do que sabia, embora o país em que sempre desejou ter nascido fosse aquele que habitou na infância e adolescência: Brasil – especificamente são Paulo, onde se situa parte de sua nobre obra, como o Monumento às Bandeiras, de 1953:

Só a obra citada já valeria para deixar gravado seu nome na arte brasileira. Não sendo um homem religioso, Victor Brecheret foi capaz de criar esculturas que representassem justamente aquilo que a Igreja tem de mais valioso: sua simbologia histórica que, na maioria dos casos, serve como antessala para a religiosidade e para a fé. Santa Ceia, de 1935, é uma peça de raríssima beleza, assim como Anunciação, de 1943 (três figuras abaixo) e a ilustração seguinte, Sóror Dolorosa, de 1920. Brecheret era italiano e, por isso, trazia a herança familiar católica, que embutiu em algumas peças.

Minha preferida: Portadora de Perfume, acima. Um exercício formal de 1924 que, segundo especialistas, não é nem de longe fácil de criar. Com mais de 3 metros de altura, é um dos monumentos mais belos de São Paulo. Claro: é opinião pessoal. Geometricamente bem articulado, o movimento de perna esquerda e braço direito parece expor uma coreografia que é centrada no equilíbrio do pote de perfume no ombro direito. É uma beleza, assim como é bela uma outra mulher, Musa Impassível, de 1923, em homenagem a Francisca Júlia, único nome feminino importante do Parnasianismo brasileiro. Aliás, esse monumento ilustrou, por 80 anos, o túmulo da poeta.

E como nem de religiosidade vive o homem, eis duas peças que, numa avaliação rápida, podem ser consideradas profanas: Fauno, de 1942, hoje encontrada próxima ao Masp, no parque Trianon, e Ídolo, de 1919. Dois trabalhos de excelência de um artista que nasceu em 15 de dezembro, há 124 anos. Sem ele, provavelmente a escultura brasileira não teria conhecido as nuances do Modernismo. Não teria absorvido as tendências das vanguardas que a Europa criara nem seria a representação de uma sociedade que se distanciava do conservadorismo e flertava com o progresso industrial. Victor Brecheret, para muitos, é o maior escultor brasileiro de todas as épocas – mesmo sendo italiano.

Ei-lo, trabalhando:

Fala! #7: Clarice Lispector

“Porque, embora meu, nunca me cedeste nem um pouco de teu passado e de tua natureza. E, inquieto, eu começava a compreender que não exigias de mim que eu cedesse nada da minha para te amar, e isso começava a me importunar (…) Não me pedindo nada, me pedias demais. De ti mesmo, exigias que fosses um cão. De mim, exigias que eu fosse um homem. E eu disfarçava como podia (…) Oh, eras todos os dias um cão que se podia abandonar. Podia-se escolher. Mas tu, confiante, abanavas o rabo (…) Agora estou bem certo de que não fui eu que teve um cão. Foste tu que tiveste uma pessoa.”

“O Crime do Professor de Matemática”

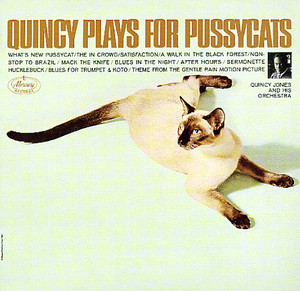

Quincy para sempre

Para quem acha que Netflix é apenas entretenimento, aí vai a contradição: o documentário Quincy, sobre um dos maiores – senão o maior – produtores musicais de toda a indústria do disco. Seu nome completo: Quincy Delight Jones – ou Quincy Jones, para quem é fã de boa música. Trompetista de finíssimo trato, arranjador maiúsculo, compositor de primeiríssima e produtor de pelo menos dois dos maiores artistas do século XX: Michael Jackson e Frank Sinatra. Quer mais? Foi ele quem encabeçou alguns dos grandes momentos de nossa época: a gravação de We Are the World, em janeiro de 1985. Sob sua regência, 45 cantores e cantores entoaram um hino cujo objetivo era arrecadar fundos para o combate à fome na África.

E o outro momento? O show de inauguração do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, talvez o mais emblemático e atual ícone do movimento negro nas Américas. Quincy Jones, à frente do projeto, foi o responsável por arregimentar figuras fundamentais e representativas para a sociedade afro-americana. sem ele, o ex-secretário de estado Colin Powell e a apresentadora e atriz Oprah Winfrey teriam assistido ao evento pela tevê. Isso fica, aliás, claro no documentário. Quincy Jones era um furacão, um líder absoluto para quem os grandes astros não se atreviam a dizer não.

A maioria dos excelentes discos de Quincy Jones não são aqueles em que ele mete a boca no trompete. As pérolas que ele deixou para quem gosta de boa música mostram o que ele conseguia fazer como arranjador e orquestrador. Um dos maiores, em qualquer gênero – o que, aliás, era o que ele apreciava fazer: capaz de misturas tão efervescentes quanto inusitadas, o maestro criava universos que dialogavam com todos os gostos. Da balada ao jazz, do rock ao erudito.

Um exemplo? O disco abaixo, gravado há 53 anos, é uma reunião de temas que, aparentemente, nada têm em comum: da dupla Jagger/ Richards ao grande compositor Burt Bacharach, do clássico Blues in The Night, de Arlen/Mercer, a duas canções do brasileiro Luiz Bonfá (de quem Quincy era fã), passando pelo poderoso jazz de Cannonball Adderley e pelo ultraclássico Mack the Knife, tudo isso está AQUI, brilhando com sua luz acesa. Não deixe de ouvir.

Se puder, assista ao documentário. É nele que se descobre o homem Quincy, tão próximo do artista quanto possível. Fala-se das suas relações familiares, das ex-mulheres (curiosamente, a atriz Nastassja Kinski, mãe de uma de suas filhas, aparece por 2 segundos apenas), do trato com grandes artistas, do namoro com o hip hop, da consciência do que era (e ainda é) ser um negro nos Estados Unidos. Quincy Jones firmou-se por sua arte. É um exemplo que fica para sempre, de um artista que levou às últimas consequências seu talento, sua força e seu objetivo: apresentar a nós o que é a música.