A infância de Jesus

Hector Berlioz é o maior nome do romantismo francês. Na música, evidentemente. É o que Victor Hugo representa para a literatura: o gênio puro, o artista máximo de uma época. Ouvi, durante a manhã de sábado, o oratório L’Enfance du Christ, obra superlativa de todo o romantismo europeu. Charles Munch, maestro linha-dura, foi diretor musical da Boston Symphony por 13 anos, e em 1956, gravou essa peça musical de pouco mais de 90 minutos. Obra-prima, levada às alturas por Cesar Valletti – narrador e centurião romano -, Maria (Florence Kopleff), José (Gérard Sousay) e Giorgio Tozzi, que acumula as funções de Herodes, Polydorus e um anônimo pai de família.

Hector Berlioz é o maior nome do romantismo francês. Na música, evidentemente. É o que Victor Hugo representa para a literatura: o gênio puro, o artista máximo de uma época. Ouvi, durante a manhã de sábado, o oratório L’Enfance du Christ, obra superlativa de todo o romantismo europeu. Charles Munch, maestro linha-dura, foi diretor musical da Boston Symphony por 13 anos, e em 1956, gravou essa peça musical de pouco mais de 90 minutos. Obra-prima, levada às alturas por Cesar Valletti – narrador e centurião romano -, Maria (Florence Kopleff), José (Gérard Sousay) e Giorgio Tozzi, que acumula as funções de Herodes, Polydorus e um anônimo pai de família.

Berlioz não era grande coisa como instrumentista. Mal sabia tocar violino, piano ou cello. Seu instrumento, de fato, era a orquestra, como um todo. Ninguém o superou, em qualquer época: é o pai orquestral de Wagner e de Strauss, que, pode-se afirmar, não foram além dele. Em L’Enfance du Christ, porém, está comedido, afinal é um ofertório, e arroubos orquestrais não são bem vindos. Sua influência é inegável, embora – e isso é realmente curioso – não tenha deixado discípulos. Não há registro de alunos de Berlioz.

Abordar a infância de Jesus não é algo corriqueiro. Preferem-se, claro, a vida milagreira, as peregrinações, a crucificação e, lógico, o que o distingue dos outros seres humanos: a ressureição. O que chama a atenção é a narração: direta, sem floreios. Cesar Valletti, tenor que brilhou como Don Otavio, na mozartiana Don Giovanni, abrilhanta o oratório com uma clareza de fazer inveja a um professor de francês. E olhe que Valletti era romano! A estrela, porém, é Giorgio Tozzi, que interpreta Herodes, em sua angústia cheia de terror e urgência. Hector Berlioz, um autêntico antirreligião, sentiu-se à vontade com o tema.

A novaiorquina Florence Kopleff faz uma Maria um tanto tímida, mas nem por isso distante da beleza e do gozo que essa figura gera nos católicos. Vale ouvi-la com cuidado, observando o frescor de sua voz límpida. Fui buscar no YouTube as imagens dessa gravação. Não há, após quase 70 anos. Há, entretanto, esta AQUI, com o Coral Monteverdi e John Eliot Gardiner mandando ver. Dizem que há uma gravação estupenda com o belga Philippe Herreweghe, mas eu não conheço. Certamente é coisa fina, mas eu gostaria mesmo era de ter testemunhado o trabalho de Munch.

A propósito: o disco em questão é duplo, e traz as obra Les nuits d’eté – que ficará para uma postagem futura.

Os ratos de Dyonélio

Dyonélio Machado é autor de dois livros: o divertido e estranho O Louco do Cati, o qual li durante os tempos de faculdade – sugestão de um professor de Direito Penal -, e um outro, que se tornou clássico, Os Ratos. O grande Érico Verissimo, amigo pessoal de Dyonélio, era famoso pelas opiniões tão rigorosas quanto honestas sobre a literatura dos outros – principalmente da literatura produzida pelos amigos. Derreteu-se em elogios a Os Ratos, e, claro, havia justiça nisso, porque é um livro tão bom quanto necessário: daqueles que merecem e precisam ser relidos.

Por falar nisso, li, reli e reli, já que consta da lista de obras impostas pela USP. Imagine um romance que se passa em apenas 1 dia na vida de seu protagonista. Você pensou em Ulysses, de Joyce, certo? Claro. Mas pode pensar também em Os Ratos, porque Naziazeno é nosso Leopold Bloom, angustiado, desesperado por conta de uma dívida com o leiteiro. Eis a banalidade que, por meio da talentosa pena do escritor, gera um romance que ilustra a época em que foi escrito.

Dyonélio Machado era comuna. Era também psiquiatra e jornalista – ou seja: juntou esses três elementos e dessa junção saiu uma história de um barnabé oprimido social e economicamente que, na agonia da dívida, vagueia como um rato pela cidade de Porto Alegre, em busca de dinheiro para comprar leite para o filho pequeno. A via crucis em busca das migalhas mostra a periferia de uma cidade e de uma sociedade que é implacável com os menos favorecidos. Ratos alimentam-se de migalhas. Os amigos do protagonista são também roedores em busca de uma oportunidade.

Não há um subterrâneo no qual o rato se enfurna. A superfície, compartilhada por todos, é a verdadeira opressora. Os amigos de Naziazeno, dispostos a ajudá-lo no desafio de obter a quantia, mostram-se soterrados num nicho social feito de agiotas, pilantras, aproveitadores, gente que humilha e gente que é humilhada. Tudo feito sob a ótica de um narrador afeito à psicologia profunda, capaz de analisar gestos e desejos. É uma boa amostra do que é o romance urbano que brotou no Modernismo. Vale a leitura, principalmente se você, sexto ou sétimo leitor, vai prestar vestibular em Sampa.

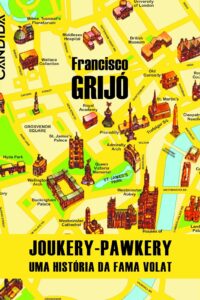

Joukery-pawkery: uma antecipação

Um bilionário capixaba é encontrado morto no banco do motorista de seu carro de luxo. A causa mortis, segundo o legista, é infarto do miocárdio, mas o delegado Anselmo Rosa-Torres suspeita de que a fratellanza Fama Volat esteja envolvida. Qual a conexão entre essa morte e o Joukery-pawkery? E, afinal, o que significa essa expressão?

Joukery-pawkery é um jogo de tabuleiro criado por Agatha Christie, a famosa escritora inglesa de livros policiais, de suspense e de mistério. Consta que no dia 21 de abril, dia em que a rainha Elizabeth II, a monarca inglesa, comemorava aniversário, Dame Christie ia até o palácio de Buckingham, devidamente escoltada pelo nobre motorista, e lá as duas mais famosas mulheres da Inglaterra jogavam essa maravilha lúdica, o Joukery-pawkery. Também segundo consta, foi o encontro anual por 15 anos. Após a morte da escritora, em 1976, esse jogo de tabuleiro desapareceu.

Reaparece em 2019, por força e poder da Fama Volat, a centenária e mundial organização clandestina que comercializa objetos raros e, principalmente, obras de arte (pintura e escultura). Sua exposição gera a trama que inclui crimes contra a vida, vilipêndios, corrupção, canalhices. Há também advogados, uma viúva poderosa, um filho ambicioso, um armênio falsificador, uma jornalista sensual. E polícia e bandido, claro. É ler para crer.

Reaparece em 2019, por força e poder da Fama Volat, a centenária e mundial organização clandestina que comercializa objetos raros e, principalmente, obras de arte (pintura e escultura). Sua exposição gera a trama que inclui crimes contra a vida, vilipêndios, corrupção, canalhices. Há também advogados, uma viúva poderosa, um filho ambicioso, um armênio falsificador, uma jornalista sensual. E polícia e bandido, claro. É ler para crer.

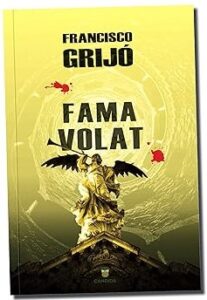

Fama Volat é o título de meu romance de 2019, cuja capa está ao lado, e que você encontra AQUI. A editora, Cândida, lançou também meu livro de crônicas, Doxa. Pois é: voltei ao tema, voltei ao cenário doméstico (Vitória), a Anselmo Rosa-Torres – antes investigador; agora delegado. Joukery-pawkery é, sim, uma continuação de Fama Volat, mas pode ser lido de forma independente. Esse novo livro, de cunho policial, será lançado em agosto, 2024, mas fica aí a palinha, e fica também a esperança de que o leitor aproveite da melhor forma.

O melhor Woody (para quem?)

Conversava eu com alguns amigos sobre cinema. Nada técnico: apenas preferências, lembranças, bons e maus momentos em filmes, canastrice de atores e atrizes, diretores competentes etc. Tudo baseado em opiniões que, na maioria das vezes, não precisavam de justificativa. Sim, assim que é bom. Pois na conversa veio a pergunta, direta, a meus ouvidos: qual o melhor filme de Woody Allen? E a pergunta se fez seguir de um desafio ainda maior: dentre tantos, precisaria escolher três – nem menos, nem mais.

Bem, eu escolho, logo de cara, Zelig, filme de 1983. Obra-prima, sem tirar nem pôr. É ousadia demais produzir, no início dos anos 1980, um filme (em formato documental) em preto & branco sobre um homem cuja única característica interessante é ser um camaleão humano – ou seja: ao aproximar-se de alguém, ele passa a se parecer com essa pessoa a quem acompanha. A esposa à época, Mia Farrow, faz uma psicanalista que se apaixona por seu paciente. Comédia? Não é exatamente uma comédia, e não sei bem sei a que gênero pertence. A película, contudo, é ótima, principalmente para se rever.

Bem, eu escolho, logo de cara, Zelig, filme de 1983. Obra-prima, sem tirar nem pôr. É ousadia demais produzir, no início dos anos 1980, um filme (em formato documental) em preto & branco sobre um homem cuja única característica interessante é ser um camaleão humano – ou seja: ao aproximar-se de alguém, ele passa a se parecer com essa pessoa a quem acompanha. A esposa à época, Mia Farrow, faz uma psicanalista que se apaixona por seu paciente. Comédia? Não é exatamente uma comédia, e não sei bem sei a que gênero pertence. A película, contudo, é ótima, principalmente para se rever.

Outro: Meia-noite em Paris, de 2011. É a homenagem à literatura, ao cinema, à música e à pintura e, claro, àquela tal geração perdida, gente que se refugiou em Paris porque havia espaço para a criação, para o desbunde (da época), para a liberdade. É a conexão absolutamente perfeita entre humor e surrealismo – sem falar, claro, que surrealistas como Buñuel e Dali privavam com Zelda Fitzgerald e seu marido, Cole Porter, e Gertrude Stein. Aliás, a breve conversa entre Gertrude e Picasso é ótima. Quem não apreciaria, sabe-se lá por quê e como, voltar no tempo e contracenar com seus ídolos? Uma beleza de filme.

Outro: Meia-noite em Paris, de 2011. É a homenagem à literatura, ao cinema, à música e à pintura e, claro, àquela tal geração perdida, gente que se refugiou em Paris porque havia espaço para a criação, para o desbunde (da época), para a liberdade. É a conexão absolutamente perfeita entre humor e surrealismo – sem falar, claro, que surrealistas como Buñuel e Dali privavam com Zelda Fitzgerald e seu marido, Cole Porter, e Gertrude Stein. Aliás, a breve conversa entre Gertrude e Picasso é ótima. Quem não apreciaria, sabe-se lá por quê e como, voltar no tempo e contracenar com seus ídolos? Uma beleza de filme.

O terceiro filme: Poucas e boas, de 1999: Woody Allen e o jazz, gênero o qual tanto ama. Sean Penn, sempre excelente, é um músico de jazz (Emmet Ray) cujo passatempo é matar ratos a tiros. Melhor que ele, no instrumento – guitarra -, somente o cigano Django Reinhardt (em cuja presença Emmet sempre desmaia). Engana-se, entretanto, quem acha que seja um filme sobre música. É, de fato, um filme sobre afeto, sobre como o artista lida com as pessoas a quem ama e, mais ainda, como o artista vê o mundo. E de como perde a pessoa amada justamente por ser artista – ou seja: um egoísta por princípio. Vale ver, se não viu. Rever, então, nem se fala.

Deixar de fora Annie Hall, Maridos e Esposas, Manhattan e Interiores é pedir para ser internado. Coisa de hospício mesmo. Vamos em frente, todavia.

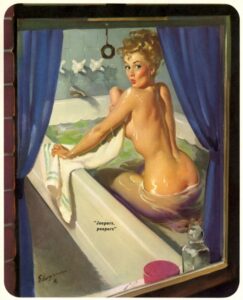

As pin-ups de Mr. Elvgren

No último 15 de março Gil Elvgren fez 100 anos, embora, oficialmente, tenha sido enterrado há mais de 4 décadas. Deu para entender? Não? Eu explico o óbvio. A arte imortaliza seu criador, de modo que o extraordinário talento desse artista plástico – um desenhista e pintor de primeiríssima linha – faz dele uma figura que ainda vive. Se você não sabe de quem estou falando, vai saber agora. Gil Elvgren (nascido Gillette Alexander Elvgren) foi quem melhor nos apresentou as pin-ups. Se você também não sabe o que é uma pin-up é só olhar abaixo:

Mulheres com sex-appeal de fazer os machos babarem na gravata. Belas em cenas cotidianas, representadas por mulheres brancas porque seus consumidores eram wasps que escondiam a vergonha a sete chaves. Não sei como reagiriam se Mr. Elvgren resolvesse transformar mulheres pretas em símbolos sexuais desenhados. As dificuldades temporais eram claras: os norte-americanos anos 1940, quando suas mulheres ofuscaram a guerra, não combinavam com a beleza de uma minoria hostilizada e segregada. Lamentavelmente, porque seria uma grande festa de beleza e miscigenação.

Os cabelos castanhos – de preferência claros – eram uma marca frequente das mulheres de seu estado de origem, Minnesota. Ruivas e morenas também figuram no panteão vulgívago de um pintor que parecia limitado a um segmento específico de desenho – e que limitação! As pernas, quase sempre longas e firmes; o nariz simétrico, cabendo perfeita e adequadamente ao rosto levemente arredondado e cuja marca irresistível eram os lábios, avermelhados e fazendo “biquinho”. Pin-up é isso. É clichê, e levantemos as mãos ao céu por um clichê como esse existir.

Elvgren ficou rico. Fez trabalhos para a Coca-Cola e para a General Electric. Ilustrou histórias para o Saturday Evening Post e para a famosa e influente publicação Good Housekeeping. Sem contar as publicações esparsas pelas quais cobrava valores mais altos do que o mercado comumente cobrava. Bem, sendo ele o único com aquele traço, seu preço era diferenciado, mesmo sendo ele influenciado confesso por cobras como Charles Dana Gibson, Howard Chandler Christy e Andrew Loomis. São craques mesmo – é só clicar nos nomes para confirmar.

O processo criativo não era complexo. Após fotografar a modelo na posição desejada, transformava a fotografia numa pintura. As modelos, instadas a protagonizar cenas quotidianas, eram transformadas em arte – e os homens, agradecidos (como eu), batiam palmas. Aparentemente fácil de fazer. Se você, sexto ou sétimo leitor, tiver talento, pode tentar. Acho que é melhor não.

AQUI, um aperitivo.

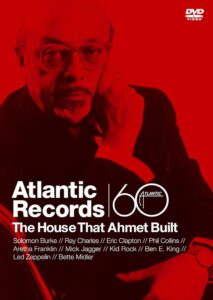

A casa de Ahmet

Ahmet Ertegün foi patrão de Pelé, do Led Zepellin, de Ray Charles, de Aretha Franklin e dos Rolling Stones. Está bom para você? Foi chefão, junto com Herb Abramson, da Atlantic Records e do NY Cosmos, compôs várias canções, entre elas o clássico Mess Around, imortalizado pelo citado Ray Charles. Apaixonado por arte moderna, era um colecionador de marca – aquele que consegue, com seu prestígio, embutir valor em obras pouco conhecidas para, mais tarde, ganhar mais dinheiro ainda. Já era rico quando chegou aos EUA. O pai, embaixador da Turquia naquele país, amava a música – assim como a mãe, que levou os filhos a ouvir o que valia a pena.

Sua primeira paixão foi o jazz – que o levou ao ao rhythm and blues e, depois, ao rock, cujo apogeu presenciou e, de certa forma, colaborou para que existisse. O documentário mostra isso. Entrevistas com Mick Jagger, Keith Richards e Robert Plant – que se tornaram amigos pessoais dele – expressam, através do bom humor e com doses cavalares de gratidão, o que Ahmet Ertegun foi capaz de fazer. Não só por eles, mas pela música e por sua difusão.

Sua primeira paixão foi o jazz – que o levou ao ao rhythm and blues e, depois, ao rock, cujo apogeu presenciou e, de certa forma, colaborou para que existisse. O documentário mostra isso. Entrevistas com Mick Jagger, Keith Richards e Robert Plant – que se tornaram amigos pessoais dele – expressam, através do bom humor e com doses cavalares de gratidão, o que Ahmet Ertegun foi capaz de fazer. Não só por eles, mas pela música e por sua difusão.

A gravadora Atlantic é um braço da Warner Music Group, um colosso de produção musical. O jazz, especificamente, ficava sob o guarda-chuva de Nesuhi, irmão mais velho de Ahmet, e também alucinado por música. Foi ele o responsável por virem à superfície discos fundamentais de Charles Mingus, Ornette Coleman e John Coltrane. O dedo de Midas, entretanto, era de Ahmet, cujos olhos viam que o futuro pertencia à juventude e, portanto, ao rock.

Há quem torça o nariz – eu, por exemplo – para o cast da Atlantic, hoje. AQUI você entende o por quê. A questão mais importante é histórica, é o legado, a transformação. O que Ahmet Ertegun construiu não foi somente uma gravadora poderosa e fundamental – mas realmente uma casa, que abrigava filhos distintos, com visões tão distintas quanto. E que fizeram do século que passou, e ainda deste, o registro sonoro do que eles representaram. Só para constar: Ahmet não está mais entre os vivos. Morreu há 18 anos, após uma queda num show dos Stones, quando entrou em coma.

AQUI, o documentário na íntegra, sob a direção de Susan Steinberg. Caso queira saber mais.

Sammy Davis, Mike Curb

Já disse e repito: Laurindo de Almeida é um dos grandes artistas brasileiros. Os norte-americanos sabem disso melhor que nós, conterrâneos do violonista. Escrevi sobre ele AQUI, na mesma postagem em que mostrei minha predileção por Sammy Davis, Jr., um dos maiores cantores populares dos EUA. Ok, deu o azar de ter nascido no mesmo século de Sinatra e Bing Crosby, mas está no top 5, se é que um top 5 se faz necessário. Sammy é craque: seja no swing, no jazz, no blues, na Bossa Nova. Dividiu com Carmen McRae um dos melhores discos de pop jazz que conheço, e sobre o qual escrevi. Quer ler? Clique AQUI.

E quanto a Mike Curb? Já ouviu falar? Possivelmente sim, mas, por descargo de consciência, aí vai uma súmula: produtor musical, compositor de primeira, ex-vice governador da Califórnia, chefão de eventos esportivos automobilísticos, cristão até a medula e criador de um dos grupos vocais mais bacanas dos anos 1970, The Mike Curb Congregation. E daí? O que Sammy Davis, Jr. tem a ver com isso? Pois o distinto cantor se encontrou com o grupo vocal e produziu um disco/coletânea extraordinário, intitulado Best of Sammy Davis Jr. and The Mike Curb Congregation. Eis a capa:

A potência vocal de Sammy, limpa e precisa, combinada ao primor melodioso do grupo, resultam numa festa – na melhor acepção que essa palavra possa ter: alegria, diversão, qualidade musical, técnica, identificação, entusiasmo. Temas já consagrados como The Candy Man, That Old Black Magic, I Can Do That e Singing in the Rain estão lá – sem contar a deliciosa Keep Your Eye on the Sparrow, tema do seriado policial Baretta, que passava na Globo nos anos 1970. É também conhecida pelo título óbvio de Baretta’s Theme. O título, numa tradução livre, é algo como Fique esperto!

Não é fácil – aliás, nunca foi – encontrar discos de Sammy Davis, Jr. no Brasil. Tenho alguns vinis e alguns cedês, mas, levando em conta a discografia desse enormíssimo cantor (47 discos oficiais), conheço pouco do que ele deixou registrado. O Spotify ajuda um bocado, embora esse disco da postagem não esteja lá. Em compensação, o disco dele com Buddy Rich, The Sounds of ’66, e o fabuloso encontro com Count Basie, Our Shining Hour, estão lá. Se você não conhece nenhum dos dois, está perdendo. Ganha quem ouve Sammy Davis, Jr., um dos maiores cantores populares do século passado. Não, não duvide dessa afirmação. Ouça e me diga se estou certo.

Blank & eu: pergunta e paradoxo

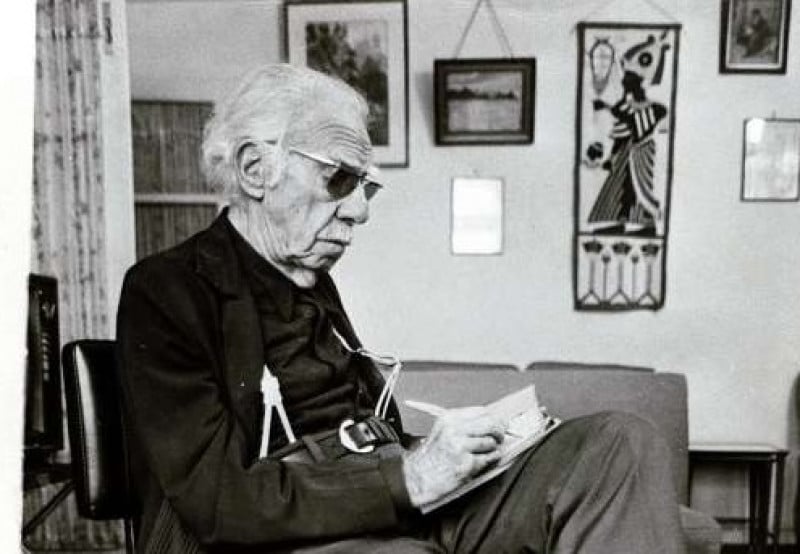

Neste mês de abril, ano corrente, entrevistei – no meu podcast Vitrine Literária com Francisco Grijó – duas personagens por quem tenho imenso respeito: o poeta e romancista Caê Guimarães e o pesquisador e professor Vitor Cei. O assunto: a poesia de Sérgio Blank, esse senhor ao lado, artista maiúsculo, um dos grandes de sua geração. Sérgio teria feito 60 anos neste mês, caso não tivesse sido acometido de uma tragédia que o fez não estar mais entre nós. Faz falta, sim: em presença e em palavras.

Neste mês de abril, ano corrente, entrevistei – no meu podcast Vitrine Literária com Francisco Grijó – duas personagens por quem tenho imenso respeito: o poeta e romancista Caê Guimarães e o pesquisador e professor Vitor Cei. O assunto: a poesia de Sérgio Blank, esse senhor ao lado, artista maiúsculo, um dos grandes de sua geração. Sérgio teria feito 60 anos neste mês, caso não tivesse sido acometido de uma tragédia que o fez não estar mais entre nós. Faz falta, sim: em presença e em palavras.

Caso meus seis ou sete leitores queiram saber o que se disse sobre Sérgio Blank e sobre sua produção literária, basta acessar o conteúdo, seja no Spotify, seja no Youtube. Não é, contudo, sobre isso que quero falar, mas sim sobre um livro organizado por esse poeta, intitulado por que você escreve? Sim, com minúsculas. Por uma coincidência, eu e Caê estamos no livro, expondo depoimentos dos motivos que nos levaram a esse triste porém irresistível destino.

O livro, metalinguístico em sua gênese, quer uma resposta – e essa resposta é dada pelos inquiridos da vez, cujos nomes é possível ler (com lupa) na capa, à esquerda. Eis a questão: por que se escreve? Minha resposta foi tão lacônica quanto honesta (e paradoxal): escrevo porque gosto, porque me diverte. E – verdade seja dita – imaginei que minha relação com as mulheres fosse ser facilitada. Engano. As garotas da minha geração, ao menos na época em que comecei a escrever, gostavam de músicos. Escritores eram gente esquisita.

O livro, metalinguístico em sua gênese, quer uma resposta – e essa resposta é dada pelos inquiridos da vez, cujos nomes é possível ler (com lupa) na capa, à esquerda. Eis a questão: por que se escreve? Minha resposta foi tão lacônica quanto honesta (e paradoxal): escrevo porque gosto, porque me diverte. E – verdade seja dita – imaginei que minha relação com as mulheres fosse ser facilitada. Engano. As garotas da minha geração, ao menos na época em que comecei a escrever, gostavam de músicos. Escritores eram gente esquisita.

É uma pergunta que não faço a quem eu entrevisto em meu podcast. Não sei se haverá resposta que mereça ser ouvida, ser partilhada. É algo, penso eu, pessoal e intransferível. É a angústia e o prazer, ambas subjetivos, intrínsecos, que só dizem respeito a quem produz literatura. Respostas de jornalistas e de todos os pensadores que lidam com a palavra escrita têm um objetivo: informar, e ainda bem que existe a palavra destinada a isso. Quanto a nós, romancistas, poetas, cronistas, contistas, dramaturgos, bem, digo que, de fato, não interessa por que se escreve – mas o que se produz. Isso, sim, vale a leitura.

__________________

*Copie e cole os links no seu navegador para assistir às duas partes do bate-papo:

PARTE 1

https://www.folhavitoria.com.br/videos/folha-vitoria/vitrine-literaria/lTQbYrPG6Zo

PARTE 2

https://www.folhavitoria.com.br/videos/folha-vitoria/vitrine-literaria/5mQtBCIkXWU

3 loiras e o afrodisíaco perverso

O diretor norte-americano Jay Roach ganhou dinheiro fazendo comédias que agradaram adolescentes e adultos. Exemplos? Os três filmes da série Austin Powers e aqueles em que o genro Ben Stiller é obrigado a enfrentar o sogro Robert De Niro. São bons para rir, mesmo abusando do pastelão em alguns momentos. Jay Roach fez, também, filmes que adultos podem consumir sem medo de não se divertir: o ótimo Trumbo, de 2015, e O Escândalo, de 2019. É justamente nesse último que aparecem as 3 loiras do título.

As três belezuras acima são as peças centrais de Bombshell, que significa, em termos gerais, bombástica. No Brasil, O Escândalo. Bombshell também foi um termo criado por Hollywood para definir mulher muito atraente – e geralmente loira. Da esquerda para a direita: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. É claro que você conhece as três. Assim como conhece o tema da película: o assédio sexual que, ao fim e ao cabo, tem a ver com poder. É obra biográfica, quase documental, já que é baseadíssima num fato ocorrido.

O macho opressor, em questão, é Roger Alies, CEO da Fox News, interpretado pelo sempre ótimo John Lithgow. É o canalha que usa o poder para abusar das mulheres, objetificando-as independentemente de serem ou não competentes, de manterem a audiência e de trabalharem mais do que deviam. O cinema precisa disto: tocar numa ferida que, mesmo exposta, em muitos casos torna-se invisível porque, também em muitas situações, o trabalho feminino não é observado. Intoxicadas, as mulheres reagem, e a reação, claro, gera uma boa grana. Mais do que merecidíssima.

Hollywood já havia experimentado o assédio inverso. Muita gente se lembra dos maus bocados que Michael Douglas passou nas mãos de Demi Moore, em Assédio Sexual, filme de Barry Levinson, feito há 30 anos. Jay Roach optou por contar uma história sobre o poder na mídia, principalmente na tevê, ambiente que seduz os americanos. O exercício do poder pode ser perverso e corrompido – mas há um preço para isso, embora nem sempre seja pago. O recém-falecido secretário de estado norte-americano Henry Kissinger dizia que o poder era o afrodisíaco definitivo. Talvez tenha razão, mas esse filme – ainda bem! – o contradiz.