Para Caetano, com amor!

Acabei de ler a biografia de Caetano Veloso: a desautorizada, para a qual ele, o biografado, havia, anteriormente, dado o ok. Após a decisão do STF sobre a censura a biografias, o livro veio a público. Caetano já havia escrito, par lui-même, sua história: Verdade Tropical, que li com avidez, urgência, em 1998. Nem quis ler as modificações, enxertos a meu ver desnecessários, feitas vinte anos depois, quando relançaram a obra. Não me interessa. Fico com o texto original. Dessa vez a coisa muda: não estando o próprio biografado no controle da situação, espera-se que se exponham fatos que não vieram a lume – ainda.

Acabei de ler a biografia de Caetano Veloso: a desautorizada, para a qual ele, o biografado, havia, anteriormente, dado o ok. Após a decisão do STF sobre a censura a biografias, o livro veio a público. Caetano já havia escrito, par lui-même, sua história: Verdade Tropical, que li com avidez, urgência, em 1998. Nem quis ler as modificações, enxertos a meu ver desnecessários, feitas vinte anos depois, quando relançaram a obra. Não me interessa. Fico com o texto original. Dessa vez a coisa muda: não estando o próprio biografado no controle da situação, espera-se que se exponham fatos que não vieram a lume – ainda.

Caetano acha que o livro é mal escrito. E sobre algumas passagens o compositor baiano tem razão. É carregado de clichês, há erros gramaticais, praticamente não tem qualidade literária – mas eis a questão: não é essa a proposta do livro, a meu ver. Os autores – Carlos Eduardo Drummond e Márcio Nolasco – não me pareceram preocupados em fazer literatura, mas em contar a história de um indivíduo que, para dizer o mínimo, é o ídolo deles. E nesse ponto, detalhar os acontecimentos, explicar atitudes, expor novidades, tudo isso, marcado por um garimpo criterioso e aparentemente honesto, faz com que a leitura do livro seja considerada essencial. Ao menos a quem se interessa pela vida de um dos ícones da MPB.

Meu último livro foi uma biografia: Os Mamíferos -crônica biográfica de uma banda insular. Senti na pele o que é trabalhar com fonte primária, usando as ferramentas disponíveis (jornais, revistas, depoimentos). Havia muito pouco material sobre meus biografados. Os biógrafos de Caetano, no entanto, tinham, diante de si, uma história sedimentada, um artista sacralizado pelo tempo e pela memória, sem contar as inúmeras publicações acerca do protagonista do livro. E o resultado, em termos de pesquisa, é assombroso. É justo parabenizar!

Meu último livro foi uma biografia: Os Mamíferos -crônica biográfica de uma banda insular. Senti na pele o que é trabalhar com fonte primária, usando as ferramentas disponíveis (jornais, revistas, depoimentos). Havia muito pouco material sobre meus biografados. Os biógrafos de Caetano, no entanto, tinham, diante de si, uma história sedimentada, um artista sacralizado pelo tempo e pela memória, sem contar as inúmeras publicações acerca do protagonista do livro. E o resultado, em termos de pesquisa, é assombroso. É justo parabenizar!

O Caetano Veloso que mais me interessa vive entre 1965 e 1980. Das participações nos festivais à liberdade criativa da Abertura Política, passando pela polêmica do Tropicalismo, pelos shows com Chico, com Bethânia, com os Doces Bárbaros, com a Banda Black Rio, pela inquietude criativa, pelos relacionamentos amorosos – que tanto influenciaram suas composições -, pelos conflitos com a imprensa, pelo cinema, pela caretice em relação às drogas, pelo autoexílio londrino, pelos festivais internacionais de rock (de um deles ele participou), tudo isso está lá, e muito mais, como um documento que serve para compreender quem é Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Sem qualquer indulgência, transpirando honestidade, o livro é definitivo. Pode falar mal, Caetano, mas os autores fizeram uma declaração de amor a você!

Lembro-me bem de, na metade – ou um pouquinho mais – dos anos 80, século passado, ter tido acesso às histórias de Paulette, a gostosíssima personagem criada e desenhada por dois Georges – Wolinski e Pichard. Paulette é anatomicamente imperfeita, algo que faz dela uma personagem quase corriqueira, uma prima distante, uma vizinha ocasional. Não poderia, nem de longe, ser uma mulher comum, já que despertou, quando criada, no início dos anos 1970, em terras francesas, repúdio por parte dos bem-comportados e dos moralistas duvidosos. Isso sem falar em sua aparência um tanto gótica e, justamente por isso, tão atraente.

Lembro-me bem de, na metade – ou um pouquinho mais – dos anos 80, século passado, ter tido acesso às histórias de Paulette, a gostosíssima personagem criada e desenhada por dois Georges – Wolinski e Pichard. Paulette é anatomicamente imperfeita, algo que faz dela uma personagem quase corriqueira, uma prima distante, uma vizinha ocasional. Não poderia, nem de longe, ser uma mulher comum, já que despertou, quando criada, no início dos anos 1970, em terras francesas, repúdio por parte dos bem-comportados e dos moralistas duvidosos. Isso sem falar em sua aparência um tanto gótica e, justamente por isso, tão atraente.

No ano em que nasci, 1962, o mexicano Carlos Fuentes escreveu duas obras-primas. Uma delas, o romance A Morte de Artemio Cruz, nasceu no ano anterior, mas foi publicado em setembro do ano seguinte. A outra, a novela de título Aura, foi escrita e publicada no mês de meu nascimento, abril. O México, que produziu Juan Rulfo, Juan José Arreola e Octavio Paz – só para citar os titãs -, trouxe ao mundo também Carlos Fuentes, o mais prolífico deles. Para muitos, o mais criativo. E Aura, texto em questão, está entre seus melhores trabalhos.

No ano em que nasci, 1962, o mexicano Carlos Fuentes escreveu duas obras-primas. Uma delas, o romance A Morte de Artemio Cruz, nasceu no ano anterior, mas foi publicado em setembro do ano seguinte. A outra, a novela de título Aura, foi escrita e publicada no mês de meu nascimento, abril. O México, que produziu Juan Rulfo, Juan José Arreola e Octavio Paz – só para citar os titãs -, trouxe ao mundo também Carlos Fuentes, o mais prolífico deles. Para muitos, o mais criativo. E Aura, texto em questão, está entre seus melhores trabalhos.

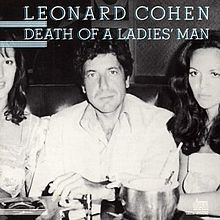

Sua voz, ao contrário, era de uma potência tão definitiva quanto pouco usual. O primeiro disco que ouvi, com 19 anos, foi Death of a Ladie’s Man, de 1977, no qual brilham Iodine, a balada Paper Thin Hotel, a espetacular Memories, a narrativa I Left a Woman Waiting, o poderoso country rock Don’t Go Home with Your Hard-On, e, claro, a faixa-título, um poema-conto belo e triste. Na época, só tinha ouvido falar de seus livros – era poeta e romancista – e de como escrevia com a mesma elegância com que tratava os vocábulos numa canção. Embora canadense, toda a sua formação literária pertencia à Inglaterra. A propósito, Death of a Ladie’s Man é também um de seus vários livros de poemas.

Sua voz, ao contrário, era de uma potência tão definitiva quanto pouco usual. O primeiro disco que ouvi, com 19 anos, foi Death of a Ladie’s Man, de 1977, no qual brilham Iodine, a balada Paper Thin Hotel, a espetacular Memories, a narrativa I Left a Woman Waiting, o poderoso country rock Don’t Go Home with Your Hard-On, e, claro, a faixa-título, um poema-conto belo e triste. Na época, só tinha ouvido falar de seus livros – era poeta e romancista – e de como escrevia com a mesma elegância com que tratava os vocábulos numa canção. Embora canadense, toda a sua formação literária pertencia à Inglaterra. A propósito, Death of a Ladie’s Man é também um de seus vários livros de poemas. Realmente não sei em que seara ele é melhor: se compondo canções ou articulando versos. É, até onde conheço, o único artista que, aventurando-se em dois terrenos, atinge a plenitude criativa em ambos. É neste livro, para mim um clássico, que Leonard Cohen dá sua versão do que é falar poesia. How to Speak Poetry é um achado, um texto que todo poeta responsável deveria ler (falar, no texto, nada mais é do que criar). É a metalinguagem levada ao extremo (tradução minha, livre):

Realmente não sei em que seara ele é melhor: se compondo canções ou articulando versos. É, até onde conheço, o único artista que, aventurando-se em dois terrenos, atinge a plenitude criativa em ambos. É neste livro, para mim um clássico, que Leonard Cohen dá sua versão do que é falar poesia. How to Speak Poetry é um achado, um texto que todo poeta responsável deveria ler (falar, no texto, nada mais é do que criar). É a metalinguagem levada ao extremo (tradução minha, livre):