Filmes (re)vistos #10: Fahrenheit 451, 1966

De volta.

De volta.

Qualquer estudante secundarista já estudou escalas termométricas: Celsius, Kelvin, Reaumur, Rankine e, claro, aquela que possui o nome mais charmoso, Fahrenheit. Esse nome alemão pertence a Daniel Gabriel, físico teuto-polonês que inventou o termômetro de mercúrio e que adorava spaghetti. Na escala Fahrenheit, o papel combure a 451 graus – daí o título. Um filmaço, dirigido pelo meu xará, François Truffaut, e com a presença luminosíssima da bela Julie Christie.

Revi o filme porque queria apresentá-lo a um amigo que havia lido o livro – homônimo, de Ray Bradbury – no qual o filme se baseou. A película é uma declaração de amor aos livros: a mais potente, precisa e poética forma de dizer aos livros o quanto eles importam. E como seria o mundo sem eles? Eis a questão: o que seria deste planeta sem Shakespeare, Cervantes, Dante, Camões? E olhe que cito somente gente ligada à literatura, porque sem a Arte em geral e Filosofia, estaríamos de 4, no bosque, uivando para a lua.

Num futuro distópico, os livros representam o perigo, afinal versam sobre o conhecimento, sobre a informação. Não são eles os grandes inimigos do totalitarismo? Devem ser extirpados, destruídos como se fossem uma lepra social. Em se tratando de um Brasil recente – e considerando as proporções óbvias -, passamos por isso. Artistas, neste país, durante quatro anos, foram os vagabundos, os inomináveis párias contrários à pátria amada. Enfim, isso é papo para outra postagem.

Truffaut foi feliz. Conseguiu imprimir no celuloide a força poética do romance de Bradbury. Conseguiu contar uma história cheia de suspense, amor, erotismo, aventura. Criou um cenário fotográfico nebuloso, tenso, corroborando a ideia de que algumas ações representam perigo tão imediato quanto fatal. Ler é crime, e criminosos devem ser punidos e educados a abominar a fonte de onde vêm as ideias. É um filmaço, uma ode à memória literária. E a propósito: esta aí embaixo é Julie Christie, de quem falei. Bonitinha, não?

Mais livros, mais música.

Mais livros, mais música. niciei, neste mesmo dia em que escrevo este texto, a releitura de 48 variações sobre Bach, de Franz Rueb. Li-o quando veio a público, há 21 anos. É biografia estilosa, diferente de tudo o que já li (ou reli), traduzido numa narrativa incomum. Rueb é suíço, dedica-se à música desde a adolescência e ele mesmo sabia que ouvir Bach aos dezoito anos é diferente de ouvi-lo 40 anos depois. Essa é a premissa: Bach varia, modifica-se para melhor, sempre. E essa variação estende-se à própria concepção do Kantor.

niciei, neste mesmo dia em que escrevo este texto, a releitura de 48 variações sobre Bach, de Franz Rueb. Li-o quando veio a público, há 21 anos. É biografia estilosa, diferente de tudo o que já li (ou reli), traduzido numa narrativa incomum. Rueb é suíço, dedica-se à música desde a adolescência e ele mesmo sabia que ouvir Bach aos dezoito anos é diferente de ouvi-lo 40 anos depois. Essa é a premissa: Bach varia, modifica-se para melhor, sempre. E essa variação estende-se à própria concepção do Kantor. Fiquei alguns anos me preparando para escrever sobre aquele que considero o maior escritor latino-americano: o cubano Alejo Carpentier. Bem, afirmar que ele é o maior é juízo de valor e, portanto, subjetivo. Um querido amigo disse que ser o maior num país que produziu Lezama Lima e Cabrera Infante não é fácil. Concordo: mantenho a afirmação, entretanto. Carpentier tem a elegância e a erudição necessárias aos grandes escritores – sem deixar, claro, que tais elementos o afastem de leitores menos exigentes, mas que apreciam a arte literária. Antes que me apedrejem: escritores inteligentes escrevem para leitores inteligentes.

Fiquei alguns anos me preparando para escrever sobre aquele que considero o maior escritor latino-americano: o cubano Alejo Carpentier. Bem, afirmar que ele é o maior é juízo de valor e, portanto, subjetivo. Um querido amigo disse que ser o maior num país que produziu Lezama Lima e Cabrera Infante não é fácil. Concordo: mantenho a afirmação, entretanto. Carpentier tem a elegância e a erudição necessárias aos grandes escritores – sem deixar, claro, que tais elementos o afastem de leitores menos exigentes, mas que apreciam a arte literária. Antes que me apedrejem: escritores inteligentes escrevem para leitores inteligentes.

Esta é para quem gosta de biografias. Dependendo do personagem sobre quem se fala, eu também gosto. Falei o óbvio. Para escrever a verdadeira história dOs Mamíferos, banda de rock capixaba que teve vida curtíssima

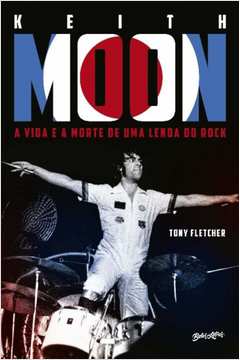

Esta é para quem gosta de biografias. Dependendo do personagem sobre quem se fala, eu também gosto. Falei o óbvio. Para escrever a verdadeira história dOs Mamíferos, banda de rock capixaba que teve vida curtíssima  Não é o que acontece com a biografia do maior baterista do rock

Não é o que acontece com a biografia do maior baterista do rock  Walter Campos de Carvalho escreveu poucos livros. A exemplo de figuras como os norte-americanos J. D. Salinger e Thomas Pynchon, (adiciono o mexicano Juan Rulfo), o autor sempre achou que deveria falar apenas o necessário, e – dizem! – arrependeu-se de alguns textos. Não sei dizer até onde essa informação é segura. Li 4 livros desse autor. Dois deles são obras-primas da anarquia literária: A Lua vem da Ásia e Vaca de Nariz Sutil. Os outros dois, A Chuva Imóvel e O Púcaro Búlgaro são divertidíssimos (principalmente este último), e deveriam ser lidos por quem aprecia boa e originalíssima literatura.

Walter Campos de Carvalho escreveu poucos livros. A exemplo de figuras como os norte-americanos J. D. Salinger e Thomas Pynchon, (adiciono o mexicano Juan Rulfo), o autor sempre achou que deveria falar apenas o necessário, e – dizem! – arrependeu-se de alguns textos. Não sei dizer até onde essa informação é segura. Li 4 livros desse autor. Dois deles são obras-primas da anarquia literária: A Lua vem da Ásia e Vaca de Nariz Sutil. Os outros dois, A Chuva Imóvel e O Púcaro Búlgaro são divertidíssimos (principalmente este último), e deveriam ser lidos por quem aprecia boa e originalíssima literatura. Eis a questão: faltam-me a leitura de 3 obras, a saber: Banda Forra, livro de ensaios, de 1941; Tribo, romance de 1954, e a coletânea de contos O Espantalho Habitado de Pássaros, que nem sei se existe, de fato. Consta que foi publicada em 1965, mas não conheço ninguém que tenha lido, nem que sequer tenha conhecido, folheado etc. Campos de Carvalho renegou Tribo e Banda Forra. Calou-se sobre tais obras como se elas denunciassem um escritor que ele não era, mas que, tenho certeza, moldaram o fenômeno literário que ele se tornou.

Eis a questão: faltam-me a leitura de 3 obras, a saber: Banda Forra, livro de ensaios, de 1941; Tribo, romance de 1954, e a coletânea de contos O Espantalho Habitado de Pássaros, que nem sei se existe, de fato. Consta que foi publicada em 1965, mas não conheço ninguém que tenha lido, nem que sequer tenha conhecido, folheado etc. Campos de Carvalho renegou Tribo e Banda Forra. Calou-se sobre tais obras como se elas denunciassem um escritor que ele não era, mas que, tenho certeza, moldaram o fenômeno literário que ele se tornou.

Assim que conheci – pelos discos, evidentemente – Ella Fitzgerald, imaginei que não houvesse cantora que, no jazz, pudesse rivalizar com ela. Enganei-me, claro, já que Sarah Vaughan existia. Havia uma outra, a quem conheci (metonímia) mais tarde, cantando temas de Thelonious Monk: Carmen McRae. Maravilhado, estabeleceu-se para mim – e aí entra a subjetividade – a tríade fundamental do jazz vocal. O disco em questão está aí, ao lado. Há outros, porém Carmen Sings Monk é uma das obras-primas da canção. Não conhece?

Assim que conheci – pelos discos, evidentemente – Ella Fitzgerald, imaginei que não houvesse cantora que, no jazz, pudesse rivalizar com ela. Enganei-me, claro, já que Sarah Vaughan existia. Havia uma outra, a quem conheci (metonímia) mais tarde, cantando temas de Thelonious Monk: Carmen McRae. Maravilhado, estabeleceu-se para mim – e aí entra a subjetividade – a tríade fundamental do jazz vocal. O disco em questão está aí, ao lado. Há outros, porém Carmen Sings Monk é uma das obras-primas da canção. Não conhece?