Filmes (re)vistos #11: Interestelar, 2014

Assisti, mais uma vez, ao já clássico Interestelar, do inglês Christopher Nolan. É filme para ser revisto por quem não domina a ciência como um estudioso da área — física, astronomia — e aproveita, desse modo, para tentar, mesmo que superficialmente, compreender aspectos técnicos acerca de buracos negros, velocidade da luz, gravidade, espaço-tempo e buracos de minhoca. Se não compreende, não importa: a diversão fala mais alto. Há, claro, o aspecto que me chamou a atenção e que me faz rever o filme, sempre que possível: a relação pai/filha. E dentro desse aspecto, a ideia de que somente o amor e a gravidade são ferramentas capazes de atravessar as dimensões.

Tudo no filme funciona: desde a tragédia provocada pela burrice humana, que despreza a fragilidade que ela própria causou ao ambiente, até os toques de bom humor na relação entre ser humano e robô. O retorno a uma sociedade agrária faz com que o mundo esqueça os exércitos, a ciência e o entretenimento. O que vale é produzir alimentos para amenizar o desespero provocado pelo iminente fim do mundo. Vale, por isso, tentar encontrar um novo lar para os habitantes da Terra condenada, que sufoca por conta por conta da estranha e densa poeira cotidiana provocada pela irresponsabilidade dos homens.

Interestelar é, no fundo — e no raso também —, uma história de amor e preservação. É o pai que, ao perceber o interesse da filha de 10 anos por ciência, estimula-a a buscar respostas, a avaliar as possibilidades, a enxergar o que não está evidente. É ele quem terraplena o terreno inicial pelo qual ela vai transitar até chegar, com o próprio talento e esforço, à resposta que salvará a humanidade. É o amor que ele sente por ela — e que é recíproco — que estabelece a comunicação dimensional, o diálogo que ultrapassa qualquer barreira temporal. Não há como não se emocionar quando pai e filha se encontram.

Gosto de filmes de ficção científica. Escrevi sobre o meu preferido: O dia em que a Terra parou, de Robert Wise, feito há 74 anos. AQUI você pode ler, caso queira. É um filmaço: aventura, filosofia, pacifismo e pavor de que uma sociedade mais avançada faça conosco o que fazemos com os animais. Há uma refilmagem, de 2008, com Keanu Reeves e Jennifer Connelly que é melhor deixar pra lá. E por falar em mulher bonita, em Interestelar há a presença de Anne Hataway — que é, claro, uma belezura de aplaudir. Se você não gosta de ficção científica, assista ao filme para vê-la, ao menos.

Gosto de filmes de ficção científica. Escrevi sobre o meu preferido: O dia em que a Terra parou, de Robert Wise, feito há 74 anos. AQUI você pode ler, caso queira. É um filmaço: aventura, filosofia, pacifismo e pavor de que uma sociedade mais avançada faça conosco o que fazemos com os animais. Há uma refilmagem, de 2008, com Keanu Reeves e Jennifer Connelly que é melhor deixar pra lá. E por falar em mulher bonita, em Interestelar há a presença de Anne Hataway — que é, claro, uma belezura de aplaudir. Se você não gosta de ficção científica, assista ao filme para vê-la, ao menos.

A propósito: revi esse filme anteontem, na tevê. Busquei na internet o devedê ou o blu-ray que, acredito, não foram lançado por aqui, mas aí vai, ao lado, seu rosto. E o link, no

A propósito: revi esse filme anteontem, na tevê. Busquei na internet o devedê ou o blu-ray que, acredito, não foram lançado por aqui, mas aí vai, ao lado, seu rosto. E o link, no  Por que falo do assunto? Porque anteontem, 20 de abril, foi aniversário de Pietro Aretino, poeta pornográfico italiano que enriqueceu trocando sacanagem por diamantes. Sim, isso mesmo. Às senhoras nobres e assanhadas da Veneza e da Roma do século XVI enviava poemas licenciosos e, em troca, enchia os bolsos de preciosidades. Protégée dos Médicis

Por que falo do assunto? Porque anteontem, 20 de abril, foi aniversário de Pietro Aretino, poeta pornográfico italiano que enriqueceu trocando sacanagem por diamantes. Sim, isso mesmo. Às senhoras nobres e assanhadas da Veneza e da Roma do século XVI enviava poemas licenciosos e, em troca, enchia os bolsos de preciosidades. Protégée dos Médicis

Falei do sambista Chico? Pois é

Falei do sambista Chico? Pois é

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/HRYZ7IOT6V437DGK7IOB4O5LAU.jpg)

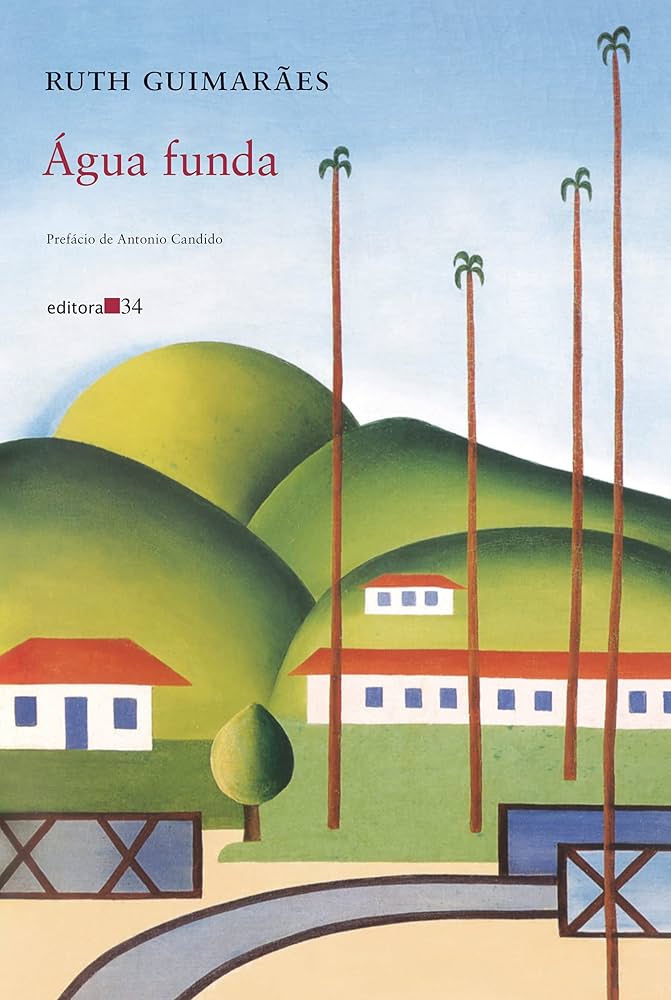

Água Funda é uma maravilha, um clássico, um livro para ser lido e relido. É a obra-prima. É o mundo caipira que se funde à linguagem musical: é o coloquial em namoro com o erudito. E isso tudo de forma a criar no leitor tanto a curiosidade pela trama quanto o embevecimento diante da forma de narrar. Há humor, angústia, tragédia, sexo, misticismo, fé, moralidade e dor. O que escapa a Ruth Guimarães? Nada. É um romance completo, se é que isso existe. Bem, se existe, eis aqui o exemplo.

Água Funda é uma maravilha, um clássico, um livro para ser lido e relido. É a obra-prima. É o mundo caipira que se funde à linguagem musical: é o coloquial em namoro com o erudito. E isso tudo de forma a criar no leitor tanto a curiosidade pela trama quanto o embevecimento diante da forma de narrar. Há humor, angústia, tragédia, sexo, misticismo, fé, moralidade e dor. O que escapa a Ruth Guimarães? Nada. É um romance completo, se é que isso existe. Bem, se existe, eis aqui o exemplo.