O Melhor do Jazz #2: álbuns de estúdio

A continuação. Numa anterior postagem, a partir de um desafio de Lucas Lessa, apreciador do jazz e do Ipsis Litteris, escrevi sobre os melhores discos de jazz ao vivo. Cinco, na minha opinião. A subjetividade mandando ver. Agora, os cinco melhores em estúdio – as mesmas regras, a mesma visão pessoal, o mesmo blablablá.

My Favorite Things é um clássico. John Coltrane, outro. E o tema-título, canção de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, mais um. O que Coltrane fez foi manter a melodia básica da canção (contida no filme A Noviça Rebelde) e elevá-la harmonicamente ao céu. Sem exageros. E é um disco emblemático porque é o primeiro no qual está junto o quarteto clássico do saxofonista: McCoy Tyner (piano), Steve Davis (baixo) e o maior baterista de jazz, Elvin Jones. Retomando: é um disco de clássicos: além da faixa citada, há uma Cole porter (Everytime we say goodbye) e duas de George Gershwin (Summertime e But Not for Me). Um álbum essencial em que Coltrane toca os saxes soprano e tenor. AQUI o álbum completo.

My Favorite Things é um clássico. John Coltrane, outro. E o tema-título, canção de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, mais um. O que Coltrane fez foi manter a melodia básica da canção (contida no filme A Noviça Rebelde) e elevá-la harmonicamente ao céu. Sem exageros. E é um disco emblemático porque é o primeiro no qual está junto o quarteto clássico do saxofonista: McCoy Tyner (piano), Steve Davis (baixo) e o maior baterista de jazz, Elvin Jones. Retomando: é um disco de clássicos: além da faixa citada, há uma Cole porter (Everytime we say goodbye) e duas de George Gershwin (Summertime e But Not for Me). Um álbum essencial em que Coltrane toca os saxes soprano e tenor. AQUI o álbum completo.

Junte três dos melhores saxofonistas altos da história: Charlie Parker, Johnny Hodges e Benny Carter. Adicione aí o maior virtuose do piano jazzístico: Oscar Peterson. Depois chame um dos grandes baixistas do gênero (Ray Brown). Não satisfeito, convoque mais três sopros: Charlie Shavers (trompete), o extraordinário Ben Webster e o magnífico Flip Phillips (sax tenores). As cerejas do bolo: a guitarra de Barney Kessell e a bateria de J. C. Heard. Pronto! Tem-se aí um dos maiores discos do jazz. Destaque para os 14 minutos de um medley baladoso e para os improvisos de quase 15 minutos em Jam Blues. Um discaço, completinho, AQUI.

Junte três dos melhores saxofonistas altos da história: Charlie Parker, Johnny Hodges e Benny Carter. Adicione aí o maior virtuose do piano jazzístico: Oscar Peterson. Depois chame um dos grandes baixistas do gênero (Ray Brown). Não satisfeito, convoque mais três sopros: Charlie Shavers (trompete), o extraordinário Ben Webster e o magnífico Flip Phillips (sax tenores). As cerejas do bolo: a guitarra de Barney Kessell e a bateria de J. C. Heard. Pronto! Tem-se aí um dos maiores discos do jazz. Destaque para os 14 minutos de um medley baladoso e para os improvisos de quase 15 minutos em Jam Blues. Um discaço, completinho, AQUI.

Imagine um disco em que tudo dá certo. Setting The Pace realmente realiza o que o título promete: marca o ritmo, e, para isso, dois dos melhores saxofonistas de todas as épocas se encontram: Dexter Gordon e Booker Ervin. Na cozinha, Alan Dawson (bateria), Reggie Workman (contrabaixo) e o excelente Jaki Byard, no piano. São apenas quatro faixas (duas delas de Ervin), que tem mais presença que Dexter no disco – algo que pode ser considerado uma façanha quase milagrosa. É hard bop da melhor qualidade, um disco aceso, vibrante, com um pianista que parece ter quatro mãos e um baterista que é, sempre, muito competente. Um álbum pra lá de essencial. Uma pequena amostra AQUI.

Money Jungle. Quem aprecia o jazz sabe exatamente do que os três protagonistas deste disco são capazes. De ir além do que se pode imaginar – essa é a resposta. Duke Ellington, o maior compositor do jazz; Charles Mingus, o maior baixista e orquestrador de primeiríssima; Max Roach, um dos melhores bateristas de todos os tempos. Precisaria dizer mais? Sim, porque o repertório, carregado de blues e de post bop, tem a marca do pianista, que dita as normas do disco. Num disco sem sopros, Ellington é suave, mas preciso. Roach, um tanto tímido – absolutamente sensacional, todavia! -, dialoga com Mingus de forma hipersensível. É um tremendo disco! Uma reunião de gênios cujo resultado é um dos melhores discos de jazz que conheço. AQUI, o disco por inteiro.

Money Jungle. Quem aprecia o jazz sabe exatamente do que os três protagonistas deste disco são capazes. De ir além do que se pode imaginar – essa é a resposta. Duke Ellington, o maior compositor do jazz; Charles Mingus, o maior baixista e orquestrador de primeiríssima; Max Roach, um dos melhores bateristas de todos os tempos. Precisaria dizer mais? Sim, porque o repertório, carregado de blues e de post bop, tem a marca do pianista, que dita as normas do disco. Num disco sem sopros, Ellington é suave, mas preciso. Roach, um tanto tímido – absolutamente sensacional, todavia! -, dialoga com Mingus de forma hipersensível. É um tremendo disco! Uma reunião de gênios cujo resultado é um dos melhores discos de jazz que conheço. AQUI, o disco por inteiro.

E quem, comprometido em criar uma lista honesta dos melhores discos de jazz em estúdio, poderia deixar Kind of Blue de fora? A obra-prima do jazz modal, a revolução (ou uma delas) que Miles impôs ao gênero. Na postagem sobre discos ao vivo, citei Jazz at The Plaza. A sessão rítmica é a mesma. Miles, Coltrane, Cannonball, Bill Evans (o pianista Wynton Kelly faz uma ponta), Paul Chambers, Jimmy Cobb. O melhor sexteto do jazz – e ponto final. Para muita gente, este disco é o melhor exemplo do que o jazz significa. Sem contar que, comercialmente, é o mais importante trabalho de Miles Davis. Se você nunca ouviu nada de jazz, pode ouvir isso que basta. Destaque para So What e All Blues. Está tudo AQUI.

E quem, comprometido em criar uma lista honesta dos melhores discos de jazz em estúdio, poderia deixar Kind of Blue de fora? A obra-prima do jazz modal, a revolução (ou uma delas) que Miles impôs ao gênero. Na postagem sobre discos ao vivo, citei Jazz at The Plaza. A sessão rítmica é a mesma. Miles, Coltrane, Cannonball, Bill Evans (o pianista Wynton Kelly faz uma ponta), Paul Chambers, Jimmy Cobb. O melhor sexteto do jazz – e ponto final. Para muita gente, este disco é o melhor exemplo do que o jazz significa. Sem contar que, comercialmente, é o mais importante trabalho de Miles Davis. Se você nunca ouviu nada de jazz, pode ouvir isso que basta. Destaque para So What e All Blues. Está tudo AQUI.

Este é, para mim, o melhor dos que conheço. The Greatest Jazz Concert Ever faz justiça ao título. Não somente porque reúne cinco gigantes do jazz, entre os melhores em seus instrumentos, mas também pelo repertório mesclando clássicos (Jerome Kern, Monk, Juan Tizol e Gillespie) e pequenas obras-primas de Denzil Best e Tadd Dameron. Mas quem são esses gigantes? Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. O disco, ao vivo no Massey Hall canadense, reuniu originalmente o trio Powell-Mingus-Roach. Os sopros – Parker improvisando num sax de acrílico – entram depois. Sensacional! Atenção especial para Salt Peanuts e Perdido. É possível ouvir todo o disco

Este é, para mim, o melhor dos que conheço. The Greatest Jazz Concert Ever faz justiça ao título. Não somente porque reúne cinco gigantes do jazz, entre os melhores em seus instrumentos, mas também pelo repertório mesclando clássicos (Jerome Kern, Monk, Juan Tizol e Gillespie) e pequenas obras-primas de Denzil Best e Tadd Dameron. Mas quem são esses gigantes? Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach. O disco, ao vivo no Massey Hall canadense, reuniu originalmente o trio Powell-Mingus-Roach. Os sopros – Parker improvisando num sax de acrílico – entram depois. Sensacional! Atenção especial para Salt Peanuts e Perdido. É possível ouvir todo o disco  Sonny Rollins é o melhor saxofonista tenor vivo. É um melodista de primeiríssima linha, de sopro robusto e firme. Só sua presença já bastaria para abrilhantar este disco, mas há outros brilhos neste show: Ron Carter, no baixo; McCoy Tyner no piano e, como diz a locução, o bom amigo Al Foster, na bateria, excepcional. The Milestones JazzStars é dos grandes discos ao vivo que conheço. A compreensão que os músicos têm um do outro é algo que beira o sobrenatural. McCoy Tyner, que acompanhou Coltrane por anos, e que foi sua cozinha harmônica durante esse tempo, envolve-se com a sinuosidade melódica de Rollins como se tivessem sido parceiros por décadas. E sobre Ron Carter, bem, um comentário basta: está entre os melhores no contrabaixo. Dá para ouvir a primeira faixa, The Cutting Edge,

Sonny Rollins é o melhor saxofonista tenor vivo. É um melodista de primeiríssima linha, de sopro robusto e firme. Só sua presença já bastaria para abrilhantar este disco, mas há outros brilhos neste show: Ron Carter, no baixo; McCoy Tyner no piano e, como diz a locução, o bom amigo Al Foster, na bateria, excepcional. The Milestones JazzStars é dos grandes discos ao vivo que conheço. A compreensão que os músicos têm um do outro é algo que beira o sobrenatural. McCoy Tyner, que acompanhou Coltrane por anos, e que foi sua cozinha harmônica durante esse tempo, envolve-se com a sinuosidade melódica de Rollins como se tivessem sido parceiros por décadas. E sobre Ron Carter, bem, um comentário basta: está entre os melhores no contrabaixo. Dá para ouvir a primeira faixa, The Cutting Edge,  Junte o pianista Dave Brubeck e sax barítono Gerry Mulligan e você ouvirá grandes discos de jazz. Mas este, em especial, que traz gravações antológicas dos três blues: St. Louis, Limehouse e Basin Street. O trio de Brubeck é composto por Jack Six, no baixo, e o sempre excelente Alan Dawson, na bateria. É um disco fenomenal, transpirando energia e vigor. Já escrevi sobre Brubeck,

Junte o pianista Dave Brubeck e sax barítono Gerry Mulligan e você ouvirá grandes discos de jazz. Mas este, em especial, que traz gravações antológicas dos três blues: St. Louis, Limehouse e Basin Street. O trio de Brubeck é composto por Jack Six, no baixo, e o sempre excelente Alan Dawson, na bateria. É um disco fenomenal, transpirando energia e vigor. Já escrevi sobre Brubeck,  Para muitos, Bill Evans é o maior pianista do jazz. Não sei. A concorrência no piano é grande, mas isso não importa muito. Este domingo no Village Vanguard, templo legendário do jazz, fica na história por um fato. Agora, sim, é o melhor disco ao vivo desse enormíssimo pianista. Ladeado pelo sempre excepcional Scott LaFaro, no baixo, e Paul Motian, na bateria, as 6 faixas do disco original (no cedê há mais 4, feitas de alternate takes) são executadas sem que haja risco de o mais sisudo crítico não apreciar. É um domingo para ficar para sempre. O disco original está

Para muitos, Bill Evans é o maior pianista do jazz. Não sei. A concorrência no piano é grande, mas isso não importa muito. Este domingo no Village Vanguard, templo legendário do jazz, fica na história por um fato. Agora, sim, é o melhor disco ao vivo desse enormíssimo pianista. Ladeado pelo sempre excepcional Scott LaFaro, no baixo, e Paul Motian, na bateria, as 6 faixas do disco original (no cedê há mais 4, feitas de alternate takes) são executadas sem que haja risco de o mais sisudo crítico não apreciar. É um domingo para ficar para sempre. O disco original está  Jazz at The Plaza é o único disco ao vivo em que Miles Davis e Bill Evans se encontram. Seis meses após a edição do memorável Kind of Blue, o sexteto de Miles (Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers e Jimmy Cobb) se apresentou no Hotel Plaza, um local impróprio para o jazz. Aliás, o local se destinava a uma festa da gravadora Columbia – e o som da apresentação foi gravado. Ainda bem! São 40 minutos de ótimas performances de todos os integrantes. Coltrane e Cannonball, tão afiados quanto necessário, são um show à parte. Para mim, é o melhor disco ao vivo do grupo de Miles – incluindo as apresentações europeias dos anos 1950 e 1960. Todo o espetáculo

Jazz at The Plaza é o único disco ao vivo em que Miles Davis e Bill Evans se encontram. Seis meses após a edição do memorável Kind of Blue, o sexteto de Miles (Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers e Jimmy Cobb) se apresentou no Hotel Plaza, um local impróprio para o jazz. Aliás, o local se destinava a uma festa da gravadora Columbia – e o som da apresentação foi gravado. Ainda bem! São 40 minutos de ótimas performances de todos os integrantes. Coltrane e Cannonball, tão afiados quanto necessário, são um show à parte. Para mim, é o melhor disco ao vivo do grupo de Miles – incluindo as apresentações europeias dos anos 1950 e 1960. Todo o espetáculo  Caetano Veloso é um dos grandes letristas da MPB – se não for o maior. E Chico Buarque? Meu xará, penso, é mais poeta, mais lírico, gênio absoluto. E quanto a Gilberto Gil? Um craque da metáfora, sem dúvidas, capaz de tecer analogias impensáveis entre termos aparentemente inconciliáveis. Outro gênio. Belchior, Noel e Aldir Blanc rivalizam com o baiano Caetano, mas em alguns momentos específicos. No todo, acho que Caetano leva vantagem. Mas – pergunta-me meu sexto ou sétimo leitor – para que comparar?

Caetano Veloso é um dos grandes letristas da MPB – se não for o maior. E Chico Buarque? Meu xará, penso, é mais poeta, mais lírico, gênio absoluto. E quanto a Gilberto Gil? Um craque da metáfora, sem dúvidas, capaz de tecer analogias impensáveis entre termos aparentemente inconciliáveis. Outro gênio. Belchior, Noel e Aldir Blanc rivalizam com o baiano Caetano, mas em alguns momentos específicos. No todo, acho que Caetano leva vantagem. Mas – pergunta-me meu sexto ou sétimo leitor – para que comparar?

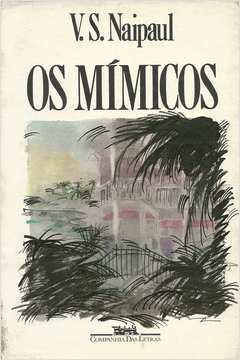

Eu li Os Mímicos de uma tacada, logo que saiu. Reli-o no começo deste ano, trinta anos depois. Foi uma experiência boa: nem eu nem o livro somos os mesmos. A cada página relida, uma lembrança de como esse livro me impressionou, seja na forma de sua concepção, seja na temática, implacavelmente comum: o intelectual inseguro, ex-ministro de uma ilha caribenha imaginária, mostra-se estrangeiro envolvido com tudo aquilo que uma cidade grande (Londres) pode oferecer de bom e de ruim – e incluem-se aí as mulheres. Há, claro, um retorno à infância, como etapa essencial ao molde maduro, carregada de humor refinado aliado a doses de melancolia profunda e aparentemente sem muitas consequências. Só aparentemente.

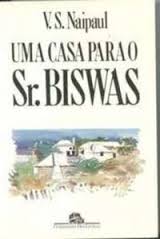

Eu li Os Mímicos de uma tacada, logo que saiu. Reli-o no começo deste ano, trinta anos depois. Foi uma experiência boa: nem eu nem o livro somos os mesmos. A cada página relida, uma lembrança de como esse livro me impressionou, seja na forma de sua concepção, seja na temática, implacavelmente comum: o intelectual inseguro, ex-ministro de uma ilha caribenha imaginária, mostra-se estrangeiro envolvido com tudo aquilo que uma cidade grande (Londres) pode oferecer de bom e de ruim – e incluem-se aí as mulheres. Há, claro, um retorno à infância, como etapa essencial ao molde maduro, carregada de humor refinado aliado a doses de melancolia profunda e aparentemente sem muitas consequências. Só aparentemente. Lembro-me de, à primeira vista, com o romance às mãos, há 30 anos, ter dito a mim mesmo que Trinidad e Tobago não me interessava como cenário. O que poderia ser dito sobre uma ilhota próxima à Venezuela que não beirasse o excentricismo e a caricatura? Pois fui obrigado a engolir o preconceito logo nas primeiras páginas de Uma Casa para o Sr. Biswas. Embora o texto se passe na capital inglesa, Trinidad está dentro da personagem central, gigantesca e eterna, com todas as suas complexidades de colônia. Um texto cômico, marcado pela compaixão e, acima de tudo, pelas palavras na hora certa, exatas, no lugar adequado. Uma aula de como escrever.

Lembro-me de, à primeira vista, com o romance às mãos, há 30 anos, ter dito a mim mesmo que Trinidad e Tobago não me interessava como cenário. O que poderia ser dito sobre uma ilhota próxima à Venezuela que não beirasse o excentricismo e a caricatura? Pois fui obrigado a engolir o preconceito logo nas primeiras páginas de Uma Casa para o Sr. Biswas. Embora o texto se passe na capital inglesa, Trinidad está dentro da personagem central, gigantesca e eterna, com todas as suas complexidades de colônia. Um texto cômico, marcado pela compaixão e, acima de tudo, pelas palavras na hora certa, exatas, no lugar adequado. Uma aula de como escrever.