Beleza, mercado, Sabrina Sato*

Sou fã da sitcom Seinfeld, extinta em 1999, e reprisada em veículo streamin’. Tão fã que possuo os devedês com as temporadas completas, sem pôr nem tirar. Num dos episódios, revisitado para que esta crônica ganhasse vida, o personagem central envolve-se com uma mulher cuja beleza permite que todas as regras sejam burladas. Por exemplo, ao ser multado por excesso de velocidade, o protagonista Jerry, após desdenhar do vigilante rodoviário que o repreende, sugere que a bela namorada vá pedir a ele que cancele a multa – e é prontamente atendida. Por ser bonita, ela consegue lugares em restaurantes concorridos e ingressos em cinemas cuja lotação está esgotada. Tudo se torna possível para ela. A beleza, mais que um cartão de visitas, é uma gazua que viola todas as fechaduras.

Dia desses comentei com alguns amigos sobre as bond girls, aquelas deliciosas coadjuvantes de filmes de James Bond. Citei Barbara Bach e Ursula Andress como minhas preferidas. Ambas belíssimas, embora a suíça Andress não possua, no quesito beleza, rivais à altura. Um de meus amigos, um eficientíssimo professor de Matemática, desconhecendo-as por inteiro, ousou afirmar que, hoje, por estarem envelhecidas, a beleza desfez-se a ponto de apagar, também, a memória daqueles que as admiravam. Nesse ponto ele errou, mas acertou no vaticínio: a beleza ajusta-se, com certa obviedade, à juventude. Não à toa os emplastros antirrugas e as cirurgias plásticas estejam na ordem do dia, trazendo felicidade – mesmo que momentânea – a sofridas senhoras cinquentonas.

E por falar em tevê – e em beleza –, assisti, num canal fechado, ao documentário About Face: Supermodelos Antes e Agora, que trata de um assunto no mínimo curioso: o que é feito de uma modelo quando ela envelhece e a mercadoria que ela comercializa vai desvalorizando até que o mercado – inclemente em suas leis – transforma-a em inutilidade? Algumas delas, segundo se narra no documentário, encontraram refúgio no cinema ou se tornaram mulheres de negócios, mas guardam, ao menos aparentemente, a melancolia de um tempo presente no qual são consideradas produtos secundários dispostos em prateleiras pouco visitadas.

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa commodity que cria a própria urgência em seu comércio, é uma senhora tão tirana quanto traiçoeira, e sem qualquer vestígio de compaixão. É uma Lucrecia Borgia, uma Ilse Koch. Dia desses, folheando despreocupadamente uma revista de variedades, dessas que habitam consultórios dentários, li que a bela comediante Sabrina Sato prefere ser chamada de burra a ser chamada de gorda.

É claro que esse assunto pode ser estendido à mulher comum – e, nesses tempos atualíssimos, ao homem também. A beleza, essa commodity que cria a própria urgência em seu comércio, é uma senhora tão tirana quanto traiçoeira, e sem qualquer vestígio de compaixão. É uma Lucrecia Borgia, uma Ilse Koch. Dia desses, folheando despreocupadamente uma revista de variedades, dessas que habitam consultórios dentários, li que a bela comediante Sabrina Sato prefere ser chamada de burra a ser chamada de gorda.

Não é de se estranhar: a inteligência, algo descartável quando comparada à beleza, não é tão fundamental. Ao menos num país – ou estaria todo o mundo envolvido nessa aceitável perversão? – que rotula os feios, gordos, banguelas, calvos e baixotes de amaldiçoados e condenam ao Tártaro os mal vestidos, os cafonas, os démodés. Não há Paraíso para quem não possa olhar-se no espelho e admirar a si mesmo, para quem não possa orgulhar-se dos bíceps, dos lábios, dos olhos claros, do porte atlético, do traseiro torneado, das coxas malhadas. Talvez eu esteja exagerando, afinal há um grupo – não muito populoso – que ainda privilegia o que se diz e o que se pensa, mas qual sua função e sua serventia?

Enfim, há quem diga que a beleza tem caráter subjetivo – e que, por isso, não pode ser enquadrada em parâmetros ou rotulada como um produto. Quase todos discordam disso – incluindo eu e meu amigo matemático, citado lá no primeiro parágrafo. Segundo ele, um racional discípulo da simetria, a beleza pode ser equacionada. Afirmou que Sabrina Sato é tão valiosa quanto um teorema, e quase tão sedutora quanto o Binômio de Newton.

____________

*Crônica incluída Doxa – volume 2, em breve nas livrarias.

/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/32/a5/32a540f3-ba7d-4d20-a881-cae83b0837af/dylan_painting.jpeg)

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados

Falo por mim: a ciência seduz quando é bem traduzida, quando se torna comum (nunca banal), quando suas portas e janelas estão tão escancaradas que é possível vislumbrar o que há em seu interior. E qual o óbvio papel dos professores nessa empreitada? Penso que eles existem para tornar a ciência viável, para expor sua sedução e ajudar na sua compreensão. Não há por que distanciá-la do indivíduo ordinário – no bom sentido –, que não domina conceitos e, por triste consequência, ignora conteúdos essenciais. Essa é sua tarefa e – talvez – seu martírio. Quem, a não ser aqueles poucos, interessa-se pela compreensão de funcionamentos, ligações, movimentos, temperaturas, moléculas, vácuo? E quando mostram interesse? São chamados  Escrevo muito sobre jazz, como sabem os seis ou sete leitores deste blogue. Criei, inclusive, uma série O melhor do jazz, que pode ser conferida

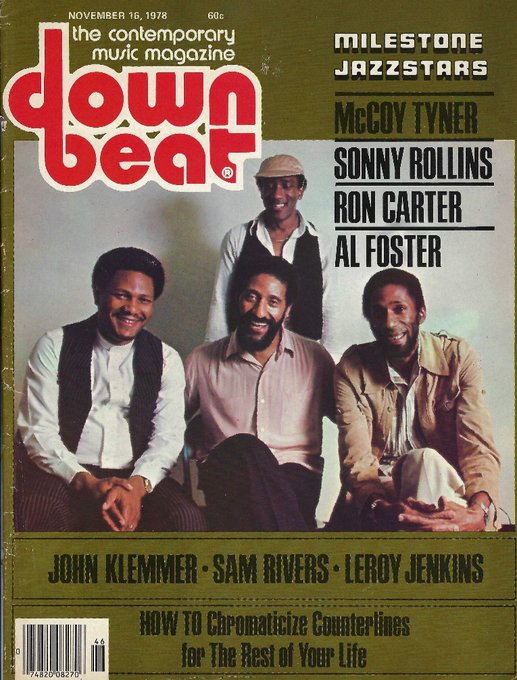

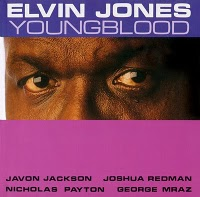

Escrevo muito sobre jazz, como sabem os seis ou sete leitores deste blogue. Criei, inclusive, uma série O melhor do jazz, que pode ser conferida  Ron Carter é, para muitos, o maior contrabaixista do jazz. Não sei se é o maior, mas está entre os grandes. Equilibrado, neste disco, varia entre o som mais percussivo e o lirismo das cordas, como na primeira faixa,

Ron Carter é, para muitos, o maior contrabaixista do jazz. Não sei se é o maior, mas está entre os grandes. Equilibrado, neste disco, varia entre o som mais percussivo e o lirismo das cordas, como na primeira faixa,

Permitam-me a metonímia: ler João Ubaldo Ribeiro é usufruir daqueles prazeres que somente a boa literatura vira-página é capaz de proporcionar. Texto fluido, é quase uma maré que tem suas mansidões e seus destemperos, mas ainda assim oceânica, grandiosa. Em Viva o povo brasileiro, 330 anos de formação de um país que foge à história oficial – contada pelos dominantes -, e indo em busca do olhar anônimo, do homem comum (do brasileiro popular). Há humor, há seriedade, há tragédia, há intertextualidade. Sob a bênção de Jorge Amado, seu padrinho literário, o escritor criou o romance definitivo de um país de poucos grandes romancistas.

Permitam-me a metonímia: ler João Ubaldo Ribeiro é usufruir daqueles prazeres que somente a boa literatura vira-página é capaz de proporcionar. Texto fluido, é quase uma maré que tem suas mansidões e seus destemperos, mas ainda assim oceânica, grandiosa. Em Viva o povo brasileiro, 330 anos de formação de um país que foge à história oficial – contada pelos dominantes -, e indo em busca do olhar anônimo, do homem comum (do brasileiro popular). Há humor, há seriedade, há tragédia, há intertextualidade. Sob a bênção de Jorge Amado, seu padrinho literário, o escritor criou o romance definitivo de um país de poucos grandes romancistas. O Sorriso do Lagarto (que já foi filmado para a tevê) traz a mesma ligeireza narrativa, de vocábulos exatos, bem colocados para criar uma história em que sexo, ciência, humor e política misturam-se de forma a expor o que realmente somos: finitos, fúteis e ignorantes mesmo que nos camuflemos como cidadãos honestos e de boas intenções. Há triângulo amoroso, há cientista despudorado, há político canalha e há, claro, a figura feminina ambígua e perigosa. Elementos que, bem temperados por uma boa história, fazem do livro uma obra-prima.

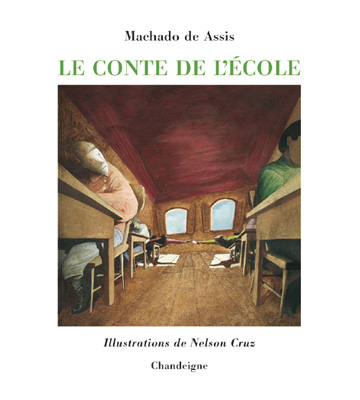

O Sorriso do Lagarto (que já foi filmado para a tevê) traz a mesma ligeireza narrativa, de vocábulos exatos, bem colocados para criar uma história em que sexo, ciência, humor e política misturam-se de forma a expor o que realmente somos: finitos, fúteis e ignorantes mesmo que nos camuflemos como cidadãos honestos e de boas intenções. Há triângulo amoroso, há cientista despudorado, há político canalha e há, claro, a figura feminina ambígua e perigosa. Elementos que, bem temperados por uma boa história, fazem do livro uma obra-prima. E por falar em diálogo, e também em Machado de Assis, tenho-me incomodado com uma questão, que certamente se liga a Mr. Allen. Simples: creio eu que o cineasta, já que afeito à palavra escrita, tenha-se relacionado com o texto machadiano de forma adulta – ou seja: leu-o com a maturidade necessária a uma compreensão que favorece não somente o leitor, mas também o texto. Em outras palavras: os livros do autor carioca – assim como acontece com vários outros autores – exigem daqueles que os leem um certo costume de boa leitura, uma apreensão criteriosa do texto literário, uma intimidade com textos que desafiem o leitor. Isso não retira, em absoluto, a possibilidade de ler tais textos como passatempo, hobby. Fiquei sabendo, há uns dois anos, que o texto machadiano

E por falar em diálogo, e também em Machado de Assis, tenho-me incomodado com uma questão, que certamente se liga a Mr. Allen. Simples: creio eu que o cineasta, já que afeito à palavra escrita, tenha-se relacionado com o texto machadiano de forma adulta – ou seja: leu-o com a maturidade necessária a uma compreensão que favorece não somente o leitor, mas também o texto. Em outras palavras: os livros do autor carioca – assim como acontece com vários outros autores – exigem daqueles que os leem um certo costume de boa leitura, uma apreensão criteriosa do texto literário, uma intimidade com textos que desafiem o leitor. Isso não retira, em absoluto, a possibilidade de ler tais textos como passatempo, hobby. Fiquei sabendo, há uns dois anos, que o texto machadiano

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema.

Cabrera Infante tem aquilo que todo escritor deseja ter: maturidade irônica. E é justamente munido dessa ferramenta que ele escreve – parece conversar com o leitor, entre charutos e doses de bourbon – sobre Howard Hawks, Orson Welles, Hitchcock, Vincente Minnelli, sobre seus filmes e como eles conseguiram referenciar uma época e muitos costumes. Sim, o cinema é, claro, a grande personagem do livro, reverenciada por um autor que desde a infância se mostrou cinéfilo apaixonado, febril. O título, aliás, é uma grande brincadeira. Pode-se viver sem sardinha, mas não sem cinema. E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer.

E para quem torce o nariz para o cinema americano, há diversão fora do eixo: Guillermo Cabrera Infante escreve sobre Almodóvar, Fritz Lang, Kiarostami, Kurosawa. Escreve sobre grandes diretores e, claro, grandes filmes feitos por eles, sobre filmes B, sobre o faroeste, os filmes em preto e branco e por aí vai. Tudo sob a ótica de um erudito que sabe ser popular – e vice-versa. Li vários livros sobre cinema – da crônica ao romance, passando por biografias e análises fílmicas -, mas nada me divertiu tanto quanto, diante da erudição e do conhecimento de Cabrera Infante, perceber que o cinema sobrevive e para sempre viverá. Vale ler para crer. A capa está aí, ao lado. Nela, os componentes do time: Mário Ruy (guitarra), Afonso Abreu (líder e contrabaixo) e Marco Antônio Grijó (bateria). Um trio, na verdade – que, em muitos casos, acrescia-se de um vocalista tão talentoso quanto polêmico: Aprígio Lyrio. Falei em inovação, no primeiro parágrafo. Fui específico ao afirmar que nada é novo em literatura. E na música? Creio que esse vaticínio se repita, mas é preciso levantar, no caso dOs Mamíferos, algumas bolas. Duas delas são inquestionáveis porque se baseiam na cronologia. Vou explicar também.

A capa está aí, ao lado. Nela, os componentes do time: Mário Ruy (guitarra), Afonso Abreu (líder e contrabaixo) e Marco Antônio Grijó (bateria). Um trio, na verdade – que, em muitos casos, acrescia-se de um vocalista tão talentoso quanto polêmico: Aprígio Lyrio. Falei em inovação, no primeiro parágrafo. Fui específico ao afirmar que nada é novo em literatura. E na música? Creio que esse vaticínio se repita, mas é preciso levantar, no caso dOs Mamíferos, algumas bolas. Duas delas são inquestionáveis porque se baseiam na cronologia. Vou explicar também.