Guy, o cara

Guy Ritchie fará 53 anos amanhã, dia 10 de setembro. Não, não é só ex-marido de Madonna, como muita gente acha. É um cineasta de primeira, que dirigiu três filmaços dignos de entrar em qualquer lista em que o sarcasmo, o deboche e a iconoclastia sejam prerrogativas. Quais são eles? Pela cronologia, Jogos, trapaças e dois canos fumegantes, de 1998; Snacth – Porcos e diamantes, de 2000; e Rocknrolla, de 2008. Sem trocadilhos, Guy é “o cara”, que parece divertir-se ao contar histórias – afinal, em dois desses três filmes ele foi o roteirista. Pois é: sabe escrever.

Como a maioria das pessoas, assisti aos três filmes separadamente, em épocas distintas. Já tomei providências para assistir a eles, em sequência. Comprei os blu-rays, os quais devem chegar em poucos dias, para o deleite solitário de quem quer ver rock and roll em forma de película. Sim, o que Guy Ritchie faz, em minha humilde opinião, é música em forma de cinema. E música veloz, com mudanças de andamento, de vocalização grave, com a marcação paquidérmica da bateria, com guitarras gritando alto.

Meu preferido é justamente o primeiro: o arrebatador Jogos, Trapaças e dois canos fumegantes. Carregado de humor – um dos pontos fortes de Guy Ritchie -, o filme é uma homenagem às tramas norte-americanas que aliam gangsterismo a marginais um tanto ingênuos, mas ambiciosos porque a contravenção pode compensar, desde que bem pensada. Os dois ex-atletas Jason Stathan e Vinnie jones estão nele, assim como também se fazem presentes em Snatch – Porcos e diamantes. Bem, mas nesse quem brilha é Brad Pitt, boxeador cigano de um soco só. Ah, claro: Dennis Farina e Alan Ford fazem parte da grande festa.

Rocknrolla é o rock per si. Da trilha sonora à trama, envolvendo um cantor punk e drogadíssimo cujo pai adotivo é um gângster envolvido com bandidagem russa e com políticos corruptos. É outra festa, da qual fazem parte escroques, parasitas, mafiosos e, claro, advogados. A velocidade narrativa, os recursos fílmicos e as personagens cínicas fazem do filme um clássico recente, mesmo sendo o tema algo tão batido quanto um solo dos Ramones. E Mark Strong, Gerard Butler, Idris Elba, Tom Hardy e Toby Kebbell ainda não tinham sucesso mundial. Vale ver e rever, tenha certeza!

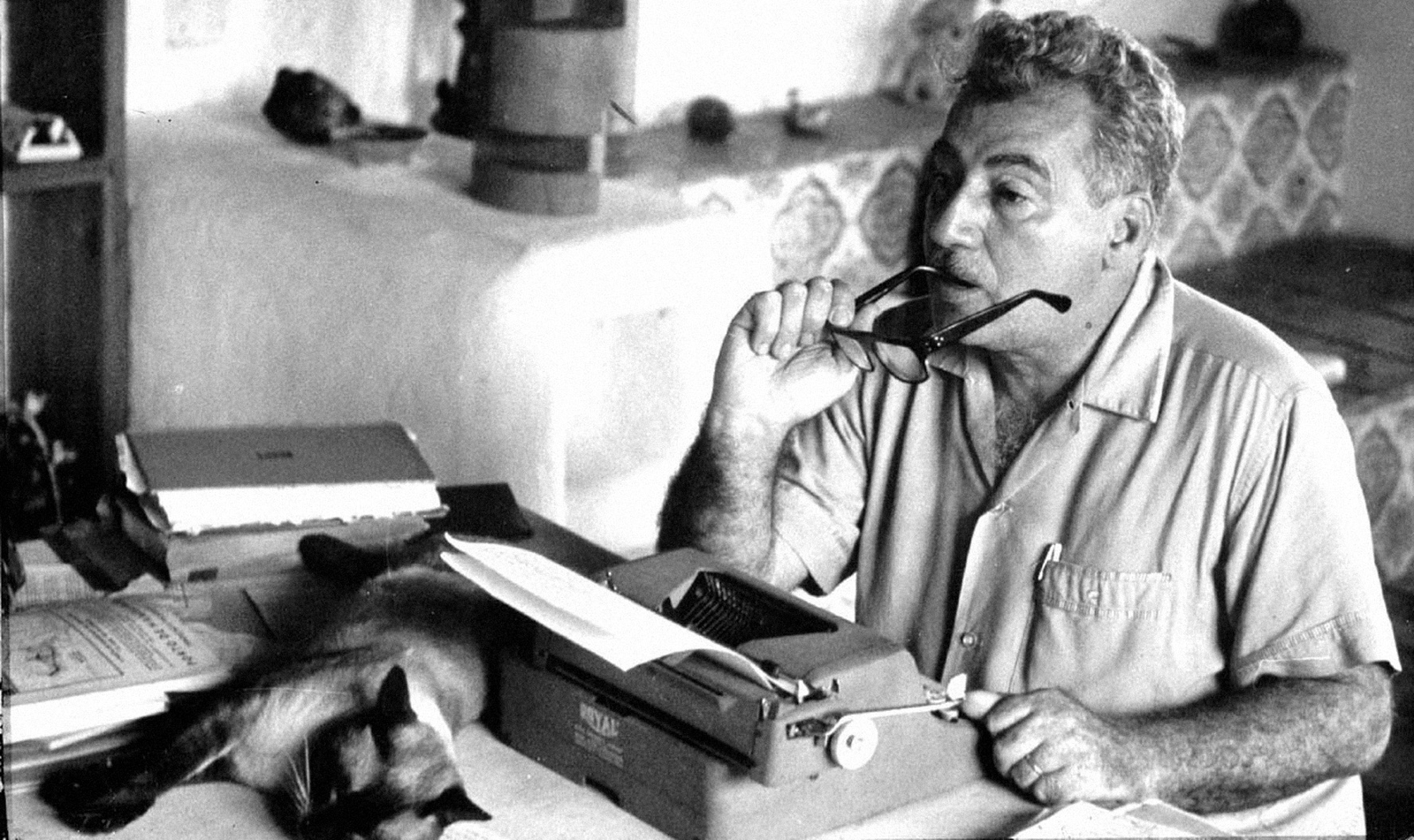

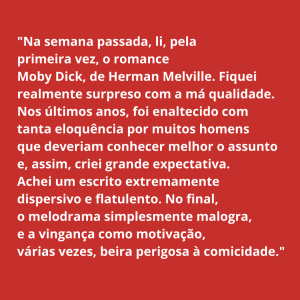

Claro que a veia irônica, por vezes (inúmeras) bem-humorada, está presente. Não há como abandonar a própria característica, principalmente quando ela define quem dela faz uso. Em geral, essa verve cheia de humor é tão cáustica quanto necessária, afinal é justamente este mundo e seus habitantes que tornam a existência algo insuportável. Vonnegut tem uma mensagem aos formandos: mudem este planeta, ou seremos vítimas de nós mesmos.

Claro que a veia irônica, por vezes (inúmeras) bem-humorada, está presente. Não há como abandonar a própria característica, principalmente quando ela define quem dela faz uso. Em geral, essa verve cheia de humor é tão cáustica quanto necessária, afinal é justamente este mundo e seus habitantes que tornam a existência algo insuportável. Vonnegut tem uma mensagem aos formandos: mudem este planeta, ou seremos vítimas de nós mesmos.

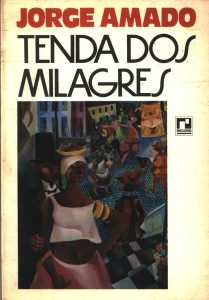

Li vários livros de Jorge Amado. Desde os preferidos por professores secundaristas – quando eu era aluno -, até aqueles considerados menos populares. Meu preferido, até hoje, é Tenda dos Milagres, um romance notável cheio de sensualidade e discussão acerca da mestiçagem brasileira.

Li vários livros de Jorge Amado. Desde os preferidos por professores secundaristas – quando eu era aluno -, até aqueles considerados menos populares. Meu preferido, até hoje, é Tenda dos Milagres, um romance notável cheio de sensualidade e discussão acerca da mestiçagem brasileira.