200 anos da Vênus

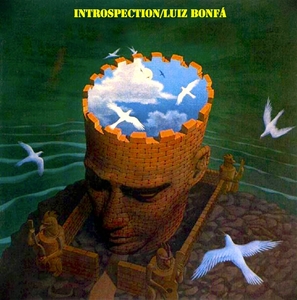

A Vênus de Milo é – provavelmente! -, ao lado de David, Moisés e Pietá, todas do gênio Michelangelo, a obra escultural mais famosa que há. Michelangelo era escultural até no nome: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Uma beleza, um monolito vocabular. A Vênus bate O Pensador, de Rodin, a Vitória de Samotrácia, o Lincoln, de Chester. Não se sabe ao certo quem produziu a Venus de Milo, mas afirmam os estudiosos que ela brotou das mãos engenhosas de Ἀλέξανδρος . Em bom português, Alexandre de Antioquia, escultor daquele período de pouco mais de 450 anos chamado helenístico. O tal Alexandre não fez muita coisa mais. A Vênus é esta mocinha aí embaixo, conhecidíssima:

Difícil ignorá-la. Já foi estampa de camisa, peça publicitária, enredo literário, souvenir, peça de xadrez, modelo para pintores aprendizes, talismãs, anedotas (sobre roer unhas), já virou brinco, pingente, chaveiro. É realmente uma peça popular que, há 200 anos, encanta quem resolve pagar 17 euros para apreciar os quase 73 mil m² do Museu do Louvre, em Paris. Isso, claro, antes do vírus. Sim, 200 anos que foi descoberta (num dia 8 de abril), mas é provável que, como muitas mulheres – e muitos homens também -, esconda a verdadeira idade: a Vênus tem 2000 anos a mais.

Vi essa moça no Louvre, em 1994. Tem 2 metros de altura e certamente não perdeu a pose nesses 26 anos. É imponente, marmórea, esbranquiçada, necessita de cuidados e é, por isso, paparicada ao extremo. Pareceu-me, quando nos vimos pela primeira e única vez, ignorar a presença de quem quer que seja, mantendo-se Vênus, deusa da beleza, intocada mas nem por isso deixando de despertar desejos (alguns obscuros, imagino) em quem, diante dela, resolve fitá-la. É uma experiência necessária. Ah, só para constar: Milo é um local; na verdade uma ilha vulcânica situada no arquipélago de Cíclades, no Mar Egeu. Não, não estive lá. Não conheço a Grécia, mas a internet conhece.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9209771-1476708908-9454.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4719654-1381610700-9520.jpeg.jpg)

A orquestra de Tommy Dorsey pode não ser a melhor em muitos itens, mas possuía Frank Sinatra – e isso já a credenciaria como eterna. Durante pouco menos de 3 anos, Sinatra e Dorsey criaram uma parceria que trouxe à superfície clássicos como

A orquestra de Tommy Dorsey pode não ser a melhor em muitos itens, mas possuía Frank Sinatra – e isso já a credenciaria como eterna. Durante pouco menos de 3 anos, Sinatra e Dorsey criaram uma parceria que trouxe à superfície clássicos como  Junte Count Basie e Quincy Jones e você obterá a solução de qualquer problema. Hipérboles à parte, esse discaço da orquestra do Conde conta com a participação luxuosa dos saxofones de Frank Foster e Frank Wess, da guitarra de Freddie Green e da bateria de Sonny Paine. E mais 13 músicos, além de Basie, ao piano. É som de primeira, suingado, com uma atenção especial para os temas finais – de Quincy -: Lullaby for Jolie (Jolie Ann) e Kansas City Wrinkles. A faixa título você ouve

Junte Count Basie e Quincy Jones e você obterá a solução de qualquer problema. Hipérboles à parte, esse discaço da orquestra do Conde conta com a participação luxuosa dos saxofones de Frank Foster e Frank Wess, da guitarra de Freddie Green e da bateria de Sonny Paine. E mais 13 músicos, além de Basie, ao piano. É som de primeira, suingado, com uma atenção especial para os temas finais – de Quincy -: Lullaby for Jolie (Jolie Ann) e Kansas City Wrinkles. A faixa título você ouve  maneira empresarial. Contratava músicos, negociava contratos, cobrava multas, lidava com os grandes managers do ramo. E tinha uma das melhores big bands de todos os tempos. Duke tem, pelo menos, oito discos antológicos no gênero, mas este é um primor de repertório:

maneira empresarial. Contratava músicos, negociava contratos, cobrava multas, lidava com os grandes managers do ramo. E tinha uma das melhores big bands de todos os tempos. Duke tem, pelo menos, oito discos antológicos no gênero, mas este é um primor de repertório:  Para muita gente esse disco de Benny Goodman é o melhor no gênero. O lendário show no Carnegie Hall, em 1938, em que o grande clarinetista se fez acompanhar por um escrete: Harry James e Buck Clayton nos trompetes; Johnny Hodges, sax alto; Lionel Hampton, vibrafone; Teddy Wilson e Count Basie, pianos; Freddie Green na guitarra. E Gene Krupa, o grande, na bateria. O cedê duplo traz 25 músicas nas quais o swing do bandleader mostrou aos americanos que o jazz era para ser dançado – mas também para ser ouvido. Um senhor disco, que pode ser ouvido, completinho,

Para muita gente esse disco de Benny Goodman é o melhor no gênero. O lendário show no Carnegie Hall, em 1938, em que o grande clarinetista se fez acompanhar por um escrete: Harry James e Buck Clayton nos trompetes; Johnny Hodges, sax alto; Lionel Hampton, vibrafone; Teddy Wilson e Count Basie, pianos; Freddie Green na guitarra. E Gene Krupa, o grande, na bateria. O cedê duplo traz 25 músicas nas quais o swing do bandleader mostrou aos americanos que o jazz era para ser dançado – mas também para ser ouvido. Um senhor disco, que pode ser ouvido, completinho,  Meu pai dizia que o maior bandleader que já existiu se chamava Glenn Miller – que não está na minha lista. Dizia também que Lionel Hampton era o único capaz de emocionar como o velho Glenn. Lionel está na minha lista, e com um disco ao vivo de encher os ouvidos: Newport Uproar! É um grande disco de apenas 9 músicas, nas quais brilha, além do vibrafonista (que no disco também toca piano), um dos meus bateristas preferidos no jazz: Alan Dawson. Bem, Illinois Jacquet, no sax, e George Duvivier, no baixo, abrilhantam esse disco de pérolas pouco conhecidas. Destaque para Flying Home, que você ouve

Meu pai dizia que o maior bandleader que já existiu se chamava Glenn Miller – que não está na minha lista. Dizia também que Lionel Hampton era o único capaz de emocionar como o velho Glenn. Lionel está na minha lista, e com um disco ao vivo de encher os ouvidos: Newport Uproar! É um grande disco de apenas 9 músicas, nas quais brilha, além do vibrafonista (que no disco também toca piano), um dos meus bateristas preferidos no jazz: Alan Dawson. Bem, Illinois Jacquet, no sax, e George Duvivier, no baixo, abrilhantam esse disco de pérolas pouco conhecidas. Destaque para Flying Home, que você ouve

O que chama a atenção em Luiz Bonfá é que ele foi um dos compositores que tornaram a Bossa Nova respeitada e depois foi além dela. Dois dos meus discos preferidos – dos oito que possuo – são Introspection e Jacarandá. O título do primeiro já diz tudo: o artista e o violão, uma obra-prima inclassificável, que pode ser conferida

O que chama a atenção em Luiz Bonfá é que ele foi um dos compositores que tornaram a Bossa Nova respeitada e depois foi além dela. Dois dos meus discos preferidos – dos oito que possuo – são Introspection e Jacarandá. O título do primeiro já diz tudo: o artista e o violão, uma obra-prima inclassificável, que pode ser conferida  Das 10 composições do disco, 8 são de Luiz Bofá, incluindo a citada Gentle Rain. E mais: Apache Talk, Don Quixote e Jacarandá são, certamente, músicas que você, leitor, ouvirá no Céu, se para lá vc se dirigir. Se já ouve Bonfá em vida, o passaporte para lá é praticamente garantido. Se quiser ouvir

Das 10 composições do disco, 8 são de Luiz Bofá, incluindo a citada Gentle Rain. E mais: Apache Talk, Don Quixote e Jacarandá são, certamente, músicas que você, leitor, ouvirá no Céu, se para lá vc se dirigir. Se já ouve Bonfá em vida, o passaporte para lá é praticamente garantido. Se quiser ouvir